よく患者さんから「糖質制限は良いんですか」というご質問をいただくことがあります。人により大丈夫な人もいれば、やめた方が良い人がいるので一概に言えません。とくに副腎疲労の疲弊期で糖新生を苦手とする人は炭水化物により血糖値を維持する必要はあるからです。

一方でカンジダ菌の栄養源は糖質なので、糖質制限は効果的ですし、正しいやり方でやれば体調が良くなることも多いです。しかし間違ったやり方でやると、もしくは体質に合わない人がやると体調を悪化させることも多いのも事実です。

さて、今回は糖質制限の中でもかなり厳しい糖質制限食である「ケトン食」についてお話しします。通常の糖質制限食とケトン食の違い、ケトン食の効果と具体的な実践法などについてもまとめました。

糖質制限は体質により合う合わないがある

冒頭でもお話ししたように糖質制限は体質により合う人と合わない人がいます。また間違ったやり方でやると体調を悪化させてしまうことを覚えておきましょう。

・糖尿病などの生活習慣病予防やダイエットになることがある

・イライラやうつのような精神的な症状が落ち着くことがある

・がん細胞の主な栄養源は糖質(がん治療と糖質制限ケトン食の研究が進んでいます)

・カンジダ菌の繁殖を抑えることができる

・糖化を防ぎアンチエイジングになる(美容によい)

など

反対に人によってはデメリットとなることもあるのも事実です。

・消化力の弱い人が高たんぱく食にして腸内ガスの発生、腸内環境の悪化

・未消化たんぱくによる腸への炎症、リーキーガット症候群の原因

・高たんぱく食、高脂肪食の食材にはアラキドン酸やヒスタミンが多いのでアトピーの悪化

・うまく脂肪をエネルギーにかえられず体力がなくなる

・間違ったやり方で痩せすぎる

・副腎疲労を悪化させる

などが起こります。

ですから体質により合う合わないがあるということも頭に入れておいてください。

ケトン体はぶどう糖の代わりになるエネルギー源である

通常の糖質を中心とした食事は「ぶどう糖」を利用してエネルギーとしています。しかし糖質を摂らない食事を続けると、代わりに脂肪を利用して「ケトン体」という物質を作ってエネルギー源に変えるようになっていきます。

この食事を「ケトン食」といい、このようにケトン体をエネルギー源とすることを「ケトジェニック」といいます。

「たんぱく質は血糖値をあげない」と思われている方も多いようですが、たんぱく質は直接的には血糖値を上げないものの、糖新生(アミノ酸や乳酸などからぶどう糖を作り出すこと)をして間接的に血糖値を上げてしまいます。

さらにケトジェニックの人でも、負荷のかかるトレーニングをしたり、緊張が続いたり、ストレスがかかると副腎から出るホルモンにより血糖値は上がります。

ですから血糖値はぶどう糖だけで上がるのではなく、色々な要因により上がるということです。ただし、大きな血糖値上昇を起こすのは「ぶどう糖」ということはお忘れなく。

「ケトン食」は多方面から注目されている食事療法

「ケトン食」といえば2016年に厚生労働省に認可された保険適用のてんかん食です。

「ケトン食」はがん治療の分野でも研究が進んでいる食事法です。がん細胞の栄養源は糖質中心です。糖質制限をすることでのがん細胞の栄養源を断つことに加えて「ケトン体」自体に抗がん作用があるのではないかということが明らかになってきました。

以下はマウスではありますが、癌へのケトン食の効果に関する研究です。

胃癌細胞の増殖は、オメガ3脂肪酸および中鎖脂肪酸を補充したケトン食によって遅延される

Growth of human gastric cancer cells in nude mice is delayed by a ketogenic diet supplemented with omega-3 fatty acids and medium-chain triglycerides

ケトジェニックダイエットは、悪性神経膠腫の治療のための放射線療法に効果的な補助剤である

The Ketogenic Diet Is an Effective Adjuvant to Radiation Therapy for the Treatment of Malignant Glioma

さらにインスリンは多くの活性酸素を発生させます。インスリンを出さないケトン食は活性酸素を減らすことでのメリットもあります。

またがん患者さんはケトン食と高濃度ビタミンC点滴を組み合わせて行う事も有名です。

ぶどう糖とビタミンCの構造は似ているため、糖質を断つことで、ビタミンCががん細胞に取り込まれやすくなります。((注意)がん治療は一筋縄ではいきませんので、必ず医師のもと治療を行ってください。)

また最近は「ケトン体」に抗酸化作用があることで注目されていますし、「ケトン体」は脳に良い働きがあることも研究でわかっています。

ケトン食がアルツハイマー病に効果があるという研究(アルツハイマー型認知症の人は脳の神経細胞が変性してしまい、ぶどう糖を上手く取り込めなくなり脳がエネルギー切れとなります。そこでケトン体が脳のエネルギーとして働きアルツハイマー病を予防します)や、脳内神経伝達物質のギャバを増やし、脳の興奮を抑える働きまであるということがわかってきました。

ただし、ケトン食は治療を目的とした医師の指示による食事療法として考えていただき、ダイエット目的や糖質制限の延長線上にしないことです。高脂肪食での弊害の論文もあります。

「ケトン食」の失敗パターン

しかし中途半端なゆるーい糖質制限では「ケトン体」を出すことができません。

また脂質の摂取が少なくても「ケトン体」が出ずに、筋肉のたんぱく質を分解して糖新生をしてしまうので、痩せてしまうだけです。

この「ケトン食」が適用となる人は、高たんぱく・高脂質に耐えられる消化力に問題のない人、副腎疲労のない人、肝臓疾患のない人、腎臓疾患のない人などです。

間違った方法で行うと、エネルギー不足になったり、腸内環境を悪化させたりして体調を悪くさせることもありますので、専門家の指導のもと行うようにしましょう。

「ケトン食」と「糖質制限食」の違い

糖質制限は糖質を少なくしてたんぱく質や脂質を増やしたものです。

1日130~80gの糖質量にすることが多いです。

お茶碗1膳(150g)の糖質量は約55gです。夕食は主食なし、朝と昼に軽めのお茶碗1膳ずつのお米(お米2膳弱の糖質量約100g)を食べるゆるい糖質制限の場合は、野菜や豆類にも糖質は含まれますので、1日のトータル糖質量が130gくらいとなります。糖質を減らす分、たんぱく質と脂質を増やします。

通常の糖質制限では1日1食だけ主食を摂り、残りの食事では主食は摂りません。もしくはお茶碗半量のお米(糖質量約25g)を朝と昼に摂り、夜は主食なしとします。すると残りはおかずに含まれる糖質でだいたい1日80gの糖質量となります。

しかし、このような糖質制限ですと「ケトン体」は作られにくいです。どちらにしても普段の食生活で糖質過多のメタボの人は糖質量を減らすことはダイエット効果や生活習慣病予防につながりますので実践する意義は大いにあるでしょう。

毎食大盛ご飯を食べている人や、ラーメン&チャーハンなどの炭水化物の重ね食いの人、お菓子やぶどう糖果糖液入りの清涼飲料水を飲んでしまっている人は糖質量1日300gは余裕で越えてしまいますから・・・このような人は糖質制限をおすすめします。

ケトン食はハードな糖質制限食

一方の「ケトン食」は1日糖質量を60g~40g以下に抑えて、その代りたんぱく質と脂質を多く摂ります。1食あたり糖質量が20gですと、コンビニのおにぎり1個(糖質量36g)食べただけでオーバーします。

ですから毎食の主食はなしです。食べるとしても1日でお米を軽くお茶碗1/2膳までです。糖質の多いイモ類・根菜類・豆類もできる限り控えます。

それだけでは、間違いなくエネルギー不足になりますから、たんぱく質と脂質を多く摂ることが必要になります。ここで質の悪い油(トランス脂肪酸)を食べたり、いくら高たんぱく質が良いからと言ってお腹が張るほど、便やガスが臭くなるほど食べたりするのはやめましょう。

一緒に消化酵素を飲むこともおすすめします。よく噛んで食べることも大切ですね。

また食物繊維をできるだけ多く摂るようにしましょう。野菜、海藻、きのこ、納豆は食物繊維が豊富です。しかし根菜類、特にイモ類は糖質量が多いので要注意です。

脂質は、多めに摂りたいので、調理ではココナッツオイルやオリーブオイルを使い、生のままでえごまオイル、あまにオイルをたっぷり使いましょう。えごまオイル、あまにオイルをサラダ、温野菜や冷ややっこ、納豆にかけても良いです。色々な出来上がったお料理にちょい足ししていくととても良いです。ケトン体を出すには脂質を多くとることが必須だからです。

またEPAの豊富なイワシ、さんま、サバなどの青魚からも良質な油を摂りましょう。

お肉にはアラキドン酸が多く、糖質制限ではどうしても過剰になりがちなので、上記であげたえごまオイルやEPAなどのオメガ3系脂肪酸でバランスをとる事が最も重要です。

特にアトピーの人はお肉や揚げ物の摂り過ぎには注意が必要です。もし糖質制限をすることでアトピーが悪化するタイプの人は、肉、チーズ、卵を摂り過ぎないようにしてみるといいかもしれません。

これらを減らすことで、アトピーの原因になるアラキドン酸やヒスタミン量を減らすことにつながります。また揚げ物に使う小麦粉、パン粉、片栗粉も糖質ですね。市販のカレーやシチュー、ベシャメルソースは小麦粉を使うので糖質量は多くなります。

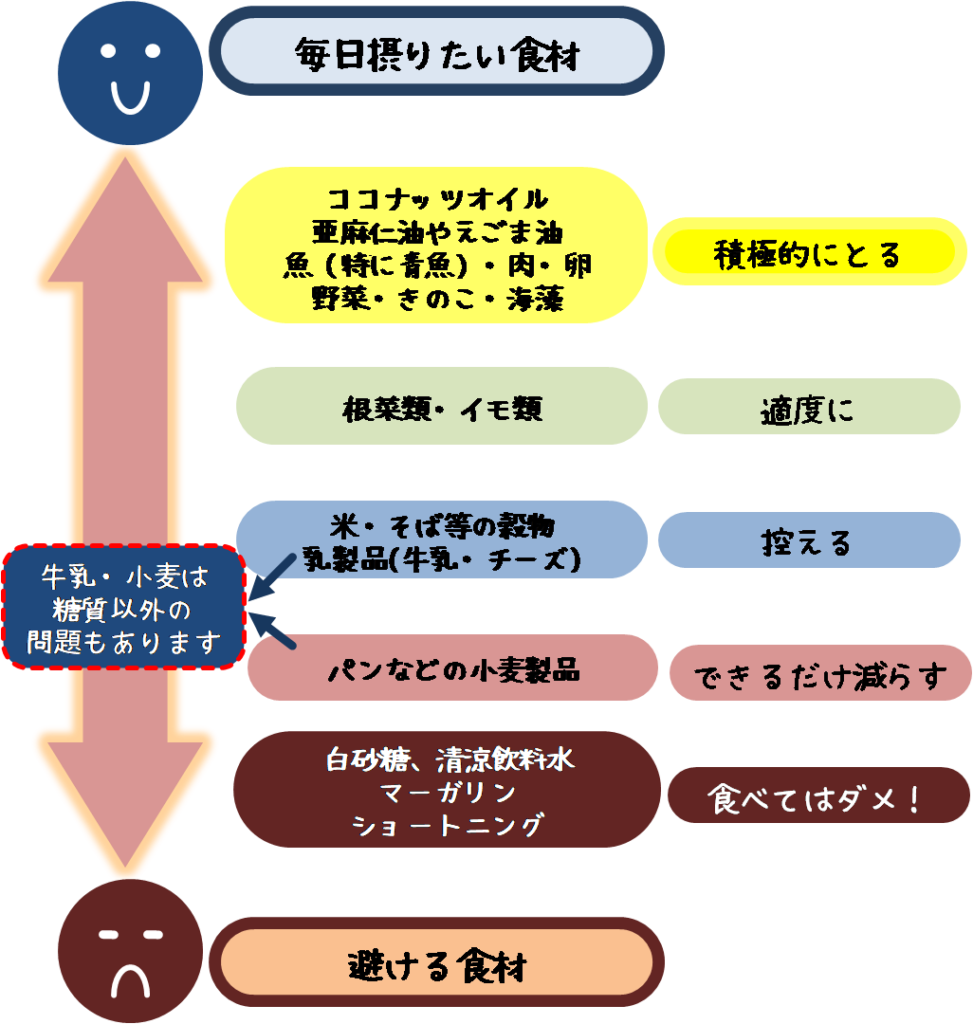

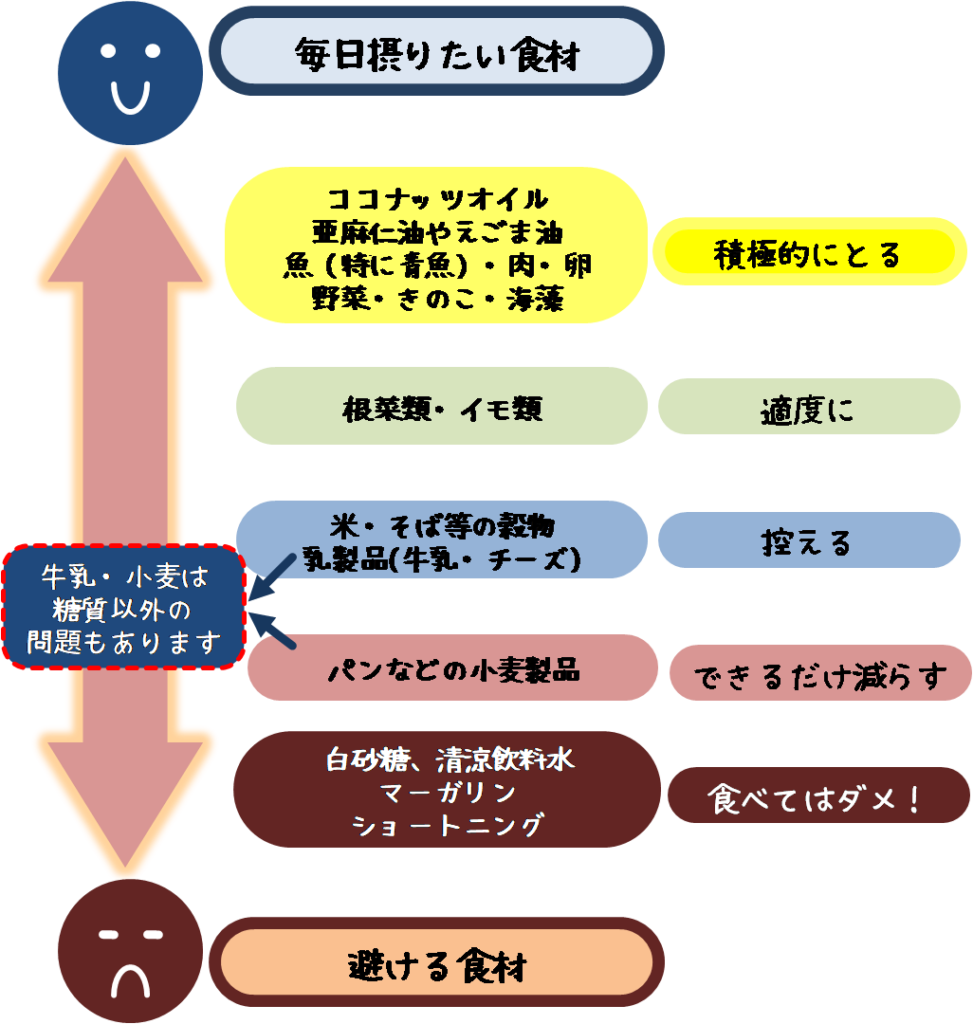

ケトン食の食材リスト

以下の表は「ケトン食」の食材リストです。上の方にいくにつれて積極的に摂るべき食材、下にいくにつれて控えるべき食材となっています。

砂糖やお菓子、主食となるパン・麺・米は分かりやすい糖質の多い食材ですが、以下の食材にも多くの糖質が含まれますので注意しましょう。

以下の表は「ケトン食」の食材リストです。上の方にいくにつれて積極的に摂るべき食材、下にいくにつれて控えるべき食材となっています。

・コーンスープ(1食 糖質32g)

・カレー(ライスを除いて、カレールウ1食40g)

・乳糖の含まれる牛乳(200mlで9.6g)←牛乳は乳糖以外にも問題があるため(詳しくはこちら)

・ケチャップ、ソース、ドレッシングなどの調味料

・片栗粉やコーンスターチを使うあん(麻婆豆腐や五目あんかけなど)

・揚げ物の衣(パン粉、小麦粉、片栗粉など)

・おでんの具材(例:さつま揚げ1個糖質約9g、ゴボウ巻き1個糖質約7g、はんぺん1個糖質約6g、ちくわぶ1個糖質約20g、餅入り巾着1個糖質約13g)も意外と落とし穴で何種類も食べてしまうと糖質過多となる

砂糖が多く含まれる食材・調味料についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

砂糖やお菓子、主食となるパン・麺・米は分かりやすい糖質の多い食材ですが、以下の食材にも多くの糖質が含まれますので注意しましょう。

ケトン食の実践方法8つのポイント

その1 炭水化物を減らし、たんぱく質と脂質を増やすこと

ごはん、パン、麺などの主食となるものや果物、イモ類、砂糖、上記の要注意食材を減らします。

そのかわりに肉、魚、卵、大豆製品(納豆・豆腐)、野菜、海藻、きのこ、油脂(青魚、えごま油、あまに油、ココナッツオイル)をしっかり摂ります。

その2 調味料の砂糖に要注意

ケチャップ、ソースは砂糖が多いので、控えめにしましょう。市販のドレッシングも避けて

オリーブオイルやえごま油にレモン汁やお酢と塩コショウなどで手作りしてみましょう。

肉や魚の調理もすき焼きや照り焼きではなく、塩・こしょう、ハーブソルトなどで焼くだけなどのシンプルな味付けにしましょう。スペアリブをハーブソルトで焼くだけでも簡単でとても美味しいです。

砂糖の代わりに羅漢果などを使い、煮物や酢の物を作っても良いでしょう。

その3 たんぱく質の摂り方は偏りなく、消化力も考えて食べる

たんぱく源となる肉、魚、卵、大豆はローテーションをして毎日同じ食材とならないように気を付けましょう。お肉はある程度の量を摂ることになるので、消化酵素も一緒に摂る方が好ましいです。アトピーの人は豚肉や卵は控えて、鶏肉や魚、大豆製品からたんぱく質補給をしましょう。

その4 オメガ3系の油と中鎖脂肪酸を積極的に

トランス脂肪酸や揚げ物などの酸化した油を避けて、

青魚、えごま油、しそ油、あまに油などのオメガ3系の油、オリーブオイルや菜種油などのオメガ9を多く含む油、ココナッツオイルなどの中鎖脂肪酸を摂るように心がけましょう。

良い油の選び方と正しい使い方の記事はこちら

その5 なんといっても腸内環境が健康の要

腸内環境も整えておかないといけませんので、海藻、きのこ、野菜、ゴマなど食物繊維の豊富な食材も多く食べましょう。

食物繊維の豊富な食材についてはこちらの記事をご参考に。

その6 根菜類、イモ類はスープやジュースにするのはNG

根菜類は食物繊維も豊富ですが、糖質量が多くなります。葉物野菜の糖質は少ないので積極的に食べましょう。

まあまあ糖質量が多めの根菜類:ごぼう、れんこん、人参 (少量ならOK)

糖質の多い野菜:とうもろこし、かぼちゃ、さつまいも、じゃがいも、里芋 (なるべく減らす)

人参は手作りスムージーなどにしてしまうと大量に使ってしまうので、サラダや煮物に入っている適量でしたら問題はありません。

ジャガイモやかぼちゃ、さつまいもなどは、煮物やお味噌汁などの具などで少量としておきましょう。ジャガイモやかぼちゃのポタージュは要注意です。これらのポタージュはたった1食で糖質量が約30gです。さらに焼き芋中サイズを1個食べてしまうとなんと糖質量は60gにもなってしまいます。

その7 おやつは糖質依存のお菓子やケーキではなく、栄養になるものを

おやつは、野菜スティック、鶏手羽スープ、素焼きナッツ(アーモンドやくるみ、ピスタチオ)、そのまま食べられる小魚、スルメイカなどたんぱく質やビタミンミネラルが摂れる食材にしましょう。

その8 ケトン体エンジンを回すための工夫

ケトン食ではココナッツオイルやMCTオイルなどの中鎖脂肪酸を沢山摂るようにすると効率よくケトン体回路が回りやすくなります。

それは、豚や牛などのお肉に多く含まれる長鎖脂肪酸と比べて、中鎖脂肪酸は約10倍の速さでケトン体としてエネルギーになると言われています。

ココナッツオイルは1回大さじ1で1日2~3回摂るようにしましょう。もたれやすい人は胆汁が出ていない寝る前はやめておきましょう。

手作りカレーに中鎖脂肪酸の豊富なココナッツミルクを入れるのもおすすめメニューです。

ご家族はご飯ありにするなど、ご飯の分量を調節していけばOKです。ココナッツミルクカレーレシピはこちら

(補足)ココナッツオイルの風味が苦手な人は無香タイプもありますので探してみてください。またココナッツオイルは約60%が中鎖脂肪酸ですが、ココナッツオイルの不純物が取り除かれ100%の中鎖脂肪酸となっているMCTオイルの方が少量で効率よくエネルギーにかわります。

(注!)ココナッツオイルは加熱可ですが、MCTオイルは加熱不可なので生のまま使いましょう。

断食(ファスティング)とケトン体

断食(ファスティング)もケトン体を出すのに有効な方法です。断食開始2日後くらいからケトン体が生成されると言われています。

断食スタート時には血液中のアミノ酸、筋肉のアミノ酸による糖新生が行われるのですが、糖新生でもエネルギーが不足してくると蓄えられている体脂肪を分解してケトン体を生成し始めるからです。筋肉がなくなると生命の危機となるため、人間の体の仕組みとして大幅な筋肉減少は起こさないようにして、蓄えていた脂肪をケトン体にかえてエネルギーとするようになっています。

断食を行う目的はケトン体を出すことだけではなく、デトックス効果を狙っていることが多いです。毒物は脂肪細胞に溜まる性質があり、断食を行うことで、脂肪細胞が代謝されて毒物も排出できるからです。

その他ケトン体の脳への効果により、ハッピーな気分、気持ちの安定、頭がすっきりすることがあります。

まとめ

「万人にあう食事法ない」ため、糖質制限もできる体質とできない体質があります。また体質だけではなく、ライフステージにより異なります。ハードにスポーツをされている人は運動の前後に糖質を摂取することは必要になってきますので、多少の糖質制限はしていても完全なケトン食にする必要はないかと思います。

またケトン食にしていると自然とパンやパスタなどの小麦製品も食べなくなり、小麦に含まれるグルテンを控える「グルテンフリー食」での恩恵も受けることができます。

グルテンフリーの記事はこちら

最後に、本当にケトン食にする必要性があるのか、それともゆるやかな糖質制限食でも良いのかをしっかりと見極めながらやる必要性はありますので、くれぐれも治療中の方は主治医と相談をしながら行うようにしましょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

参考文献:がんに勝つレシピ(麻生れいみ 著)

ケトジェニックダイエットの教科書(白澤卓二 著)

ケトン体入門(おちゃずけ 著、宗田哲男 監修)