「グルテンフリー」という言葉は、今や一般的となってきました。

テニスプレーヤーのジョコビッチ選手がグルテンフリーの食事法でめまぐるしい成果をあげ、彼の人生を大きく変えることとなり、書籍も出版され大変話題になりました。

すでに実践されている人も多いグルテンフリーですが、この記事では一時的なブームだけでは終わらない、グルテン(小麦)の本当の問題点と、グルテンフリーの食事を実施することで得られるメリットについて知ることが出来ます。

いざグルテンフリーの食事を始めたくても、何から始めたらよいのか分からないあなたにも、「わかりやすく」「簡単に」始めることが出来るように解説します。

こんな身体の不調はありませんか?

グルテンフリーの食事法はスポーツ選手に限らず、一般の方にも大変おすすめです。

下記のような体の不調がある方に大変メリットのある食事法となります。

□体が常にだるい

□頭痛、関節痛など痛みがおきる

□風邪をひきやすい

□頭がぼーっとして、集中できない

□アレルギー体質だ

□わけもなくイライラしたり、不安定になる

□ポッコリお腹(いわゆるメタボ体型)

□湿疹、蕁麻疹、皮膚のトラブル

□下痢、便秘

□吐き気、胃腸の不快感

などなど原因不明の不定愁訴は「グルテン」が引き起こしている可能性があります。

「グルテン」とは、いったい何でしょうか。

グルテンって何?

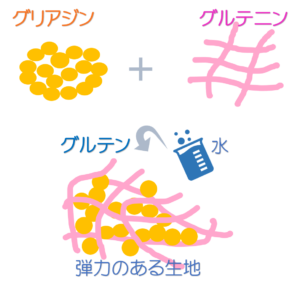

「グルテン」とは、小麦粉を水でこねることで形成される、たんぱく質のことです。

グルテンが形成されると、粘弾性のあるドウ(生地)となり、これにより、麺やパンをつくることが出来ます。グルテンが形成されるのは、小麦に含まれる、「グルテニン」と「グリアジン」がこねる過程で、絡み合い粘弾性たんぱく質へと変化していくためです。

「グルテン」の含有量によって多いほうから強力粉・中力粉・薄力粉になるのですが、より弾力感のある食品の「中華麺」や「パン」には強力粉、ふんわり感のある「ケーキ」や「天ぷらの衣」などの軽さのある食品には、薄力粉が使われます。

この「グルテン」の形成は小麦独特の性質であり、他の穀類には小麦グルテンのようなここまでの、強い粘弾性はみられません。

そのため、大麦でパンを作ると膨らみませんし、麺を作ろうともパサパサで切れてしまうので、パンや麺作りには小麦が適しているわけです。

例えば、ライ麦パンを作る場合、ライ麦だけではなく、強力粉を入れることでパンが膨らみます。ちなみにライ麦のみでつくられた、いわゆるドイツパンは、小麦パンとは違い、ずっしり感のある硬い食感です。

しかし、粘弾性が少ないとはいっても、小麦グルテン由来のグリアジンに近いアミノ酸(※)は、大麦(※ホルディン)、ライ麦(※セカリン)、オーツ麦(※アベニン)にも含まれますから、グルテンフリーの食事では、こちらの穀物も控えましょう。

オーツ麦はグルテン形成はありませんが、(小麦グルテン類似成分ではあるが、グルテンフリー) 大麦やライ麦であれば、わずかにグルテンを形成します。

穀類のすみ分け

●グルテンが含まれる:小麦(デュラム小麦)

●グルテンが少量含まれる、もしくは、小麦グルテンに近いアミノ酸構成をしている:大麦(押し麦/もち麦)・ライ麦・オーツ麦

●グルテンフリー:ハト麦(妊婦さんは控える)、キビやアワなどの雑穀

※コンタミネーション:工場で製造する際に、小麦がまれに混ざる可能性があります。パッケージを確認し、グルテンフリー表記のあるものを選ぶと間違いありません。

ここまでは簡単にグルテンの特徴を説明していきましたが、次は何故グルテンが体にとって良くないのかを説明します。

グルテンの正体(7つの問題点)

アレルギー反応

グルテンはアレルギー反応を起こしやすく、IgEアレルギー(即時型)だけではなく、IgGアレルギー(遅延型)の原因にもなります。

IgGアレルギー(遅延型)では、アナフィラキシーショックなどの急激な体調不良があらわれません。そのため、日々知らず知らずのうちにアレルギー食品を摂取すると、体調不良などの問題を起こしてしまいます。

翌日から3日後など、人によって発症する日数がバラバラで、時間も経ってしまっている事でアレルギー物質を特定することも難しくなってしまいます。

リーキーガット症候群(腸もれ症候群)

グルテンが、IgGアレルギー(遅延型)に問題のない人にとっても有害となるわけは、グルテンのアミノ酸配列に関係しています。

グルテンは分解されにくい構造をしていて、未消化のまま腸の粘膜に傷をつけ、炎症を引き起こす(リーキーガット症候群※1)と言われています。

健康な人もグルテンを摂りつづけることで次第に腸に穴があき、アレルギーの原因となるアレルゲンや化学物質や重金属などの有害物質を体内に入れてしまいます。

このような本来体内に侵入するはずのない、有害な物質が血液をとおり、細胞にいきわたり、そこで様々なアレルギー反応や自己免疫疾患が起こってくるのです。原因不明の自己免疫疾患や不定愁訴は、グルテンによる腸の炎症が引き起こしていることがわかっています。

※1:リーキーガット症候群

抗生剤やピルの使用などによって腸内環境が乱れ、感染・ストレス・食事などの影響により腸管を守っているバリアが破壊されたりすることで、腸粘膜が粗くなり本来なら取り込まれることのない異物が体内に侵入し免疫異常・アレルギー反応を引き起こしやすくなっている状態のこと。リーキーガット症候群の食事治療についての記事はこちらです。

カンジタ菌(カンジダ菌)の増殖

私たちの体には、健康な人にも「カンジタ菌(カンジダ菌)」という常在菌が存在し、少量であれば何も問題はありません。しかし、このカンジタ菌が増えてくることで、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が優位になります。

小麦は「カンジタ菌(カンジダ菌)」の栄養源となり、カンジタ菌が増える原因にもなっています。カンジタ菌の影響で腸内環境が崩れ、炎症を引き起こし、便秘や下痢、免疫不全、眠気や体のだるさ、過食(甘いものへの欲求)、肌荒れなど、多くの不定愁訴の原因となります。

また、「カンジタ菌(カンジダ菌)」は増殖すると、腸に強くこびり付き上記で述べた「リーキーガット症候群」を引き起こします。

グルテン不耐症

「グルテン不耐症」とは、グルテンの消化不良により、腹部膨満感・下痢・疲労感・頭痛などの症状がでる体質のことを指します。特に、日本人は欧米人と比べ、グルテンを分解する能力が弱く、グルテンが未消化のまま腸を通過することで、炎症が生じます。

グルテン不耐症は、普段小麦を食べても問題がない人でも、胃腸が弱っていたり体調不良が重なったりすると起こります。

セリアック病、その他の自己免疫疾患

「セリアック病」とは、小腸の炎症により、栄養素が吸収できなくなる重度の栄養障害の病です。貧血や骨粗しょう症・発達遅延・精神障害・下痢・頭痛・湿疹・不妊など様々な問題を引き起こします。

セリアック病は生まれつきとも限らず、ある程度成人になってからでもグルテンの摂取をきっかけに引き起こされてしまうこともあり、大変恐ろしい病気です。

自己免疫疾患全般に言えることですが、グルテンが免疫異常を引き起こしているということが明らかになっています。

グルテンの中毒性

「パン食をなかなかやめられない」「ケーキなどのスイーツが大好き」という人が多いのは、実は、分解されたグルテンの一部(ペプチド)は、アミノ酸配列がモルヒネに似ていることで中毒性となっているからです。

グルテンは体内から完全に抜けるまで3か月はかかると言われています。これが、なかなか小麦断ちができない人が多い理由になっています。

自閉症児の脳の興奮性

また、自閉症児の場合は、グルテンの過剰摂取が腸内環境悪化だけではなく、脳の興奮性を増してしまうことにつながります。それは、グルテンを構成しているアミノ酸「グルタミン酸」が脳の興奮をおこす神経伝達物質になるからです。

程よい「グルタミン酸」は集中力UPなどの重要な脳内神経伝達物質としての役割をしているのですが、自閉症児の場合過剰な「グルタミン酸」が「ギャバ」という興奮を落ち着かせる神経伝達物質の産生を抑制していまい、ますます多動や興奮を起こしやすくなってしまいます。

詳しくは発達障害のお子様の食事療法についての記事をご覧ください。

ここまでグルテンの7つの害についてお話ししていきましたが、グルテンによる体調不良は、症状が軽い人でしたら不耐症をはじめ、症状が重度であればセリアック病まで、多くの人にグルテンによる何らかの害があらわれることが問題となります。

以上をまとめると、グルテンは「腸の炎症」を引き起こす正体ということが言えます。

本来、人間の腸には、体に必要な栄養素と有害な異物を仕分ける機能が備わっています。グルテンによって炎症が引き起こされると、この優秀な腸のバリアはなくなり、正常な免疫機能を果たせなくなってしまいます。

さらに小麦自体には、グルテン以外の他の問題があります。

小麦によるその他の問題

低血糖症

精製された小麦は栄養価が低いうえ、急激に血糖値をあげるため、血糖値コントロールを乱し、低血糖症になりやすいです。さらに驚くことに、小麦粉は、精製された白砂糖よりもGI値(血糖値の上がりやすさを表した指標)が高いのです。低血糖症の症状により、頭がぼーっとしたり、異常な眠気、頭痛、気分の不安感やイライラ・・・などの問題が起こります。

食欲増進と肥満

分解されたグルテンの一部(ペプチド)は、アミノ酸配列がモルヒネに似ていることは先述しました。そのグルテンの一部(ペプチド)が血液脳関門※2を通り抜けて、麻薬のような反応をし、異常な食欲となります。ただでさえ、血糖値が上がりやすい小麦ですから、肥満が加速するのも想像がつきますよね。血糖値が上がると、血糖をさげるために、脂肪を細胞内にため込むインスリンというホルモンが分泌されます。とくに、小麦はポッコリおなかの原因になります。メタボや糖尿病にも要注意です。

※2:血液脳関門

脳機能を守るために、脳にはできる限り異物を通さないように判断しないといけません。血液と脳との間にて、異物なのか、必要な栄養素なのかを判断する関所のような役割を担っている機構のこと。

食品添加物と農薬、品種改良による遺伝子組み換えの問題

低価格の小麦には漂白剤(白くみせるための添加物)や防腐剤を使用している恐れがあります。

また輸入小麦には、輸送中に害虫がついたりカビが生えたりしないよう、ポストハーベスト(収穫後にかける農薬のこと)を使用されています。ポストハーベストは通常の農薬よりもかなり濃い濃度で使用していますので大変危険です。

日本は輸入小麦も多く消費しますから、食品添加物や農薬まみれの小麦を、子供の時から食べ続けている現実を、考えるだけで恐ろしいです。

さらに、小麦は品種改良により、遺伝子操作されています。昔と違い、現在の小麦は安く手に入りますが、それは、収穫量を増やす目的で、度重なる品種改良を行ってきたことの結果なのです。

グルテンや小麦の問題は数多くありますが、グルテンフリーの食生活を行うためには何から始めればよいのでしょうか。

まず、グルテンはどのような食品に含まれ、どのようなものを避ければよいのか、見分けるための方法をお話しいたします。

避ける食品

●小麦製品 (パン、パスタ、ピザ、ナン、ラーメン、うどん、お麩、マカロニ、肉まん、餃子・シュウマイ・春巻きの皮、お好み焼きやたこ焼きなどの粉もの、十割蕎麦でないお蕎麦、ケーキやクッキーなど)

●麦飯、雑穀米でも押し麦(大麦)などが入っていることもあります。

●シリアル製品

●ルウ (小麦粉を油で練ったもの):市販のカレーやシチューのルウ、クリームソースなど、ただし手作りで小麦粉を使わないならOK

●天ぷらやとんかつなどの揚げ物 (衣に小麦粉やパン粉を使用している)、ただし素揚げ・片栗粉を使った竜田揚げ等はOK

●加工食品のハンバーグ、魚肉ソーセージ、水産練り製品はつなぎとして小麦粉が使われていることが多いです。

●麦茶、ビール、ウイスキー、麦焼酎など大麦が原料の飲料、ただし大麦若葉の青汁はグルテンフリーです。

●醤油 (たまり醤油やグルテンフリーの醤油ならOK)

●麦味噌 (豆味噌・米味噌ならOK)

●市販のコンソメやドレッシング

私たちの食生活では、多くのものに小麦粉が使われているのが、お分かりいただけるかと思います。しかし、グルテンの害は頭ではわかってはいても、パンやスイーツも食べたい・・。という方もいると思います。そのような方は、これからお話しします、小麦粉の代替としておすすめしたい食品を参考にしてみてください。

小麦の代替となるおすすめ食品

米粉、玄米粉、そば粉、タピオカ粉、ココナッツ粉、おからパウダー・大豆粉(大豆製品の頻繁はNG)など、最近は数多くのグルテンフリーの粉が手に入るようになってきました。

ただ、グルテンがないと、もちっとした食感がなく、少しパサパサした印象になります。そこで私がおすすめするのが、タピオカ粉です。タピオカはキャッサバ芋の根から得られるデンプンです。パンや、ドーナツにしたりと、もちもちの食感がたまらなくおいしいです。

そして、朝食はグラノーラ派!という人も多いかと思います。

市販のグラノーラは、グルテンが入っているものも多いですが、オーツ麦のグラノーラであればグルテンは入っていません。(※オーツ麦はグルテンは形成はしませんが、「アベニン」というたんぱく質もグリアジンに近い働きがあり、体質的に合わない人は避けてください。)

また、最近は「グルテンフリー麺・パスタ」なども、スーパーやネットで購入できるようになりました。他には、米が原料の「ビーフン」や「フォー」、緑豆やじゃがいもデンプンが原料の「春雨」なら小麦でできた麺の代わりに使えます。麺好きな方は、是非参考にしてみてください。

そして、米粉パンも手軽に買えるようになってきました。ただし、市販で売っている米粉パンには小麦粉が入っている場合が多いため要注意です。

「米粉パン」と書いていても、小麦粉と米粉が8:2などという商品も少なくありません。裏の原材料の部分も欠かさずチェックしましょう。

私は自宅にあった小麦粉をすべて処分し、米粉を常備しています。

唐揚げは米粉と片栗粉を1:1で使います。またムニエルも米粉で作ります。米粉でとろみをつけることが出来ますので、豆乳でシチューも作ることが出来ます。少々価格は高くなりますが、「米粉パン粉」もネットで販売されています。ですので案外小麦粉がなくても困ることはありません。

そして、ケーキやクッキーなどのスイーツを、どうしても我慢できないときには、和菓子やゼリーを選ぶといいと思います。

だだし、市販の和菓子には砂糖がたっぷり使われているので、ラカント(エリスリトール)で白玉スイーツや芋ようかん、寒天もしくはゼラチンゼリー(果物を少々トッピング)を手作りしてみるのも手です。

最近はグルテンフリーのお惣菜やレストレンもありますので、足を運んでみたり、グルテンフリーの料理を試したり、代替食品にしたりと楽しみながら実践してみてください。

グルテンフリーで使える調味料・米粉麺・米粉パンなどはこちらもご参考に。https://miyazawaclinic.net/food/candidafood

グルテンフリー生活の心構え

グルテンフリー生活のコツとしては、まずは2週間続けてトライしてみるのがおすすめです。普段から小麦まみれの生活をおくっている人にとっては、パンやパスタなどの小麦食品は依存性が強いため、グルテンを断つと、1週間くらいは欲求を抑えるのが、かなり辛いはずです。

しかし、2週間ほどグルテンフリーの生活を続けていきますと、だんだんと小麦への欲求はなくなっていくものです。ですので、初めのスタートをいかに乗り切るかがポイントとなります。

決して、グルテンは一生断つ必要はないのです。腸が丈夫になれば、少しぐらい食べても問題がなくなっていきます。

何を食べるのかはあなた自身が決めることです。基本的に、食べてはいけない食品というのはありません。ご自身の体の声に耳を傾けていけば、おのずと、何を食べればいいのかが分かるようになります。

最後に、お願いしたいことがあります。“小麦を摂ってしまったら罪”という考えは捨ててください。

食事は楽しむものです。せっかくの食事でストレスを抱えてしまっては、本末転倒です。おいしくいただきながら、是非楽しいグルテンフリー生活を送ってください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。この記事が、お役に立てましたら幸いです。