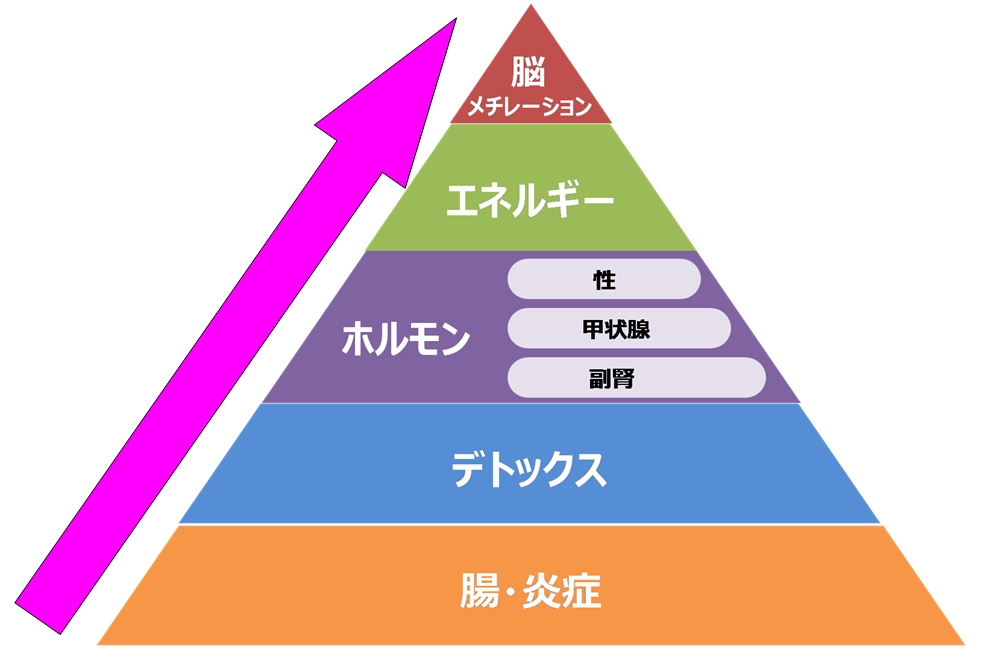

自分の治療ピラミッドは出来上がりましたか?

症状や検査などから自分に問題のあるピラミッドの階層が判明したら、それを下層から順番に治療していきます。

治療といっても内容は食事とサプリメントを摂る事、環境を整える事が主ですので、患者さん自身の意思の力が重要です。

くれぐれも 目的と手段を取り違えないように(検査結果をよくするための治療にならないように)してください。血液データが改善傾向なのに具合がちっともよくならない事は珍しくありません。

治療の原則は、根本原因アプローチです。治療には個体差がありますが、大体の治療手段は共通していますのでそれをご紹介します。

これらの自然治療は、一般的な標準治療に取って代わるものではありません。必ず一般的な診療も受けて、器質的な病気がないのかを確認してください。一般的診療もとても大事です。

1.腸内環境改善は4Rが基本

症状と腸内環境検査の結果を元に治療を組み立てます。悪性菌やカンジダが多ければRemove「除去する」、腸の炎症マーカーが高ければRegenerate「再生する」を重点的に行います。

Remove「除去する」

まずは腸にとって悪いものを除去していきましょう。腸に炎症を起しやすいグルテン、カゼイン、加工食品、砂糖、さらにアレルギー反応のある食品も除去します。

膨満感や下痢、グルテン、カゼインへの過敏反応があったり、過敏性腸症候群(IBS)または炎症性腸疾患(IBD)の診断を受けていたりするなら、それは小腸での細菌やカビの過剰増殖があるかもしれません。その場合は、除菌治療を考慮します。

抗菌薬や抗菌ハーブ、バイオフィルムのクレンジングサプリメントなどを使用しますが、抗菌薬は腸内フローラを変えてしまうので慎重な導入が必要です。

腸内環境を悪化させる精神的ストレスも出来る限り除去しましょう。

よく聞かれるのが「一生グルテンが食べられないの?」というご質問ですが、多くの人はリーキーガットの修復が終えてから少しずつ食事を戻しています。

忘れないでください。何でも食べられるような体になる事が治療目標です(セリアック病など一部の人を除く)。

Regenerate「再生する」

消化管粘膜を再生して、バリアを丈夫にします。グルタミンは腸粘膜の修復材料であり、小腸の第一のエネルギー源です。ストレス時は消費が激しくなるため、その分増量します。

グルタミンで興奮する場合や、便秘がひどい場合などは他の抗炎症効果を持つケルセチンやベルベリン(オウバク)などを使用します。

Replace「補てんする」

特に腹部膨満が強い時や、便検査で消化酵素が低下している時は、充分に酵素を補います。未消化たん白による腸内環境の悪化や体のアレルギー反応が軽減されます。

また、胃酸分泌機能が低下している場合も多く、特にタンパク摂取時のベタイン塩酸補給も有効です。

Reinoculate「植菌する」

良い菌を腸に植えていきます。

良質のプロバイオティクスは即効性があり、後の消化管治療を容易にしてくれます。 乳酸菌やビフィズス菌の菌数が多いものを中心に使用します。

抗生剤で腸が荒れている時、検査で酵母の増殖が強い時などはサッカロマイセス、クロストリジウムが多い時は同じクロストリジウム族のミヤリ酸を使用します。

酪酸は腸のエネルギー源としても大変重要で、ミネラル吸収に大きな役割を果たしています。

2.体の炎症を取る

炎症体質の改善としてはフィッシュオイル(EPA)サプリメントが有名ですが、体内に炎症が残っていないかをチェックする事が欠かせません。

炎症がわかりにくいのは、胃や腸、肝臓、上咽頭、歯根部などです。炎症を起しやすい部位をひとつずつ丁寧にチェックし、必要に応じて治療します。

残っている炎症は次に行うデトックス治療を困難にします。

3.デトックス治療を行う

治療に入る前に、まず毒をこれ以上入れないようにするのが先決です。毒の暴露がないか確認しましょう。

何度治療を行ってもカビ毒が除去できなかった患者さんがいましたが、自宅の空気清浄機を取り替えたらその後再発しなくなりました。

解毒できる人はデトックス治療は不要

体は元々解毒能力を持っています。解毒ができる人はわざわざ治療をする必要はありません。解毒力が弱まっている場合には治療が必要となります。

中には腸内環境を整えたり、炎症を取る事で解毒能力が復活する人もいます。その方も治療は必要ないでしょう。

重金属の解毒能力があるかどうかは毛髪ミネラル検査で評価する事ができます。

脳は水銀がたまりやすい

例えば、体内に水銀が入っても、通常の検査では血中水銀濃度は3日間で検出感度以下になってしまいます。つまり、血液中の水銀は排出が比較的容易なのです。

問題は脂肪の中に入り込んで安定化したメチル水銀です。脳は脂肪のかたまりのような臓器ですから、大量の水銀が溜まりやすい場所と言えます。

解毒の3ステップ

体内の解毒は脂溶性で安定化して脂肪に溜まっているものを不安定にして水溶性にする事から始まります。すると血液に乗って流れ出し腎臓や肝臓から排泄する事ができるようになります。

体内の解毒機構は3ステップに分かれています。

ステップ1 活性化する(不安定にして水に溶けやすくする)

ステップ2 抱合する(水溶性の物質と結合させて水に溶けやすくする)

ステップ3 輸送する(血液に乗せて肝臓や腎臓から排泄する)

解毒の治療をするときには、それをさかのぼるように、ステップ3⇨ステップ2⇨ステップ1と進めるのがコツです。

肝臓から排泄する場合は、胆汁として腸に注がれますから、デトックス前に腸内環境を完全にしておく(リーキーガットを治しておく)事は必須です。

次に、ミルクシスル(マリアアザミの種子)などで肝機能を高めてから、ステップ2の縫合を助けるグルタチオン、NAC、ブロッコリースプラウトなどを使用します。

ステップ1,2が上手くいって、水銀が血液や腸管内に流れてきてはじめて、硫黄成分(パクチー、にんにく)など水銀を吸着する食事が役に立ってきます。

サプリや薬を使うだけがデトックス治療ではありません。ファスティング(断食)は、脂肪を分解できるため、優れている自然デトックスです。また、サウナも有効です。

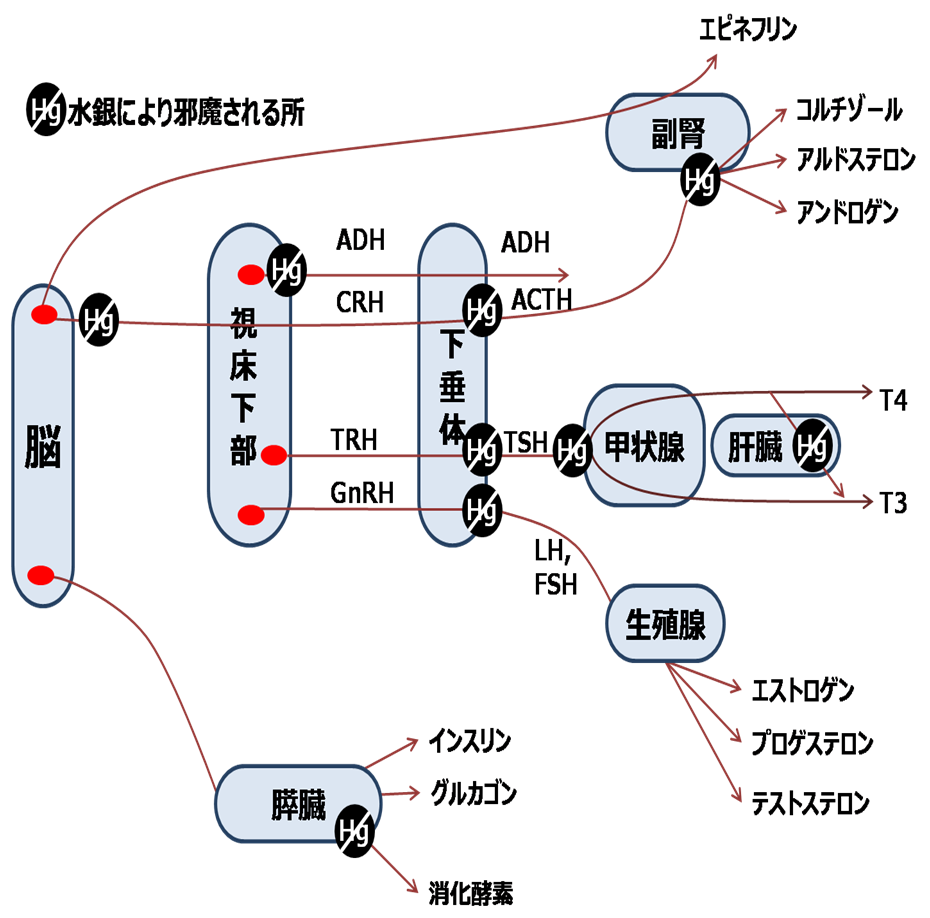

4.ホルモンバランスの調整を行う

サプリメントを用いたホルモンバランス調整が適応となるのは、器質的な疾患がない場合に限ります。明らかな副腎機能低下、甲状腺機能低下、および下垂体機能低下などがある場合、標準的な治療を優先するべきです。

標準的な検査で異常がないと診断されていても、潜在的にホルモンが低下している場合は栄養を用いた自然な治療が功を奏する場合があります。

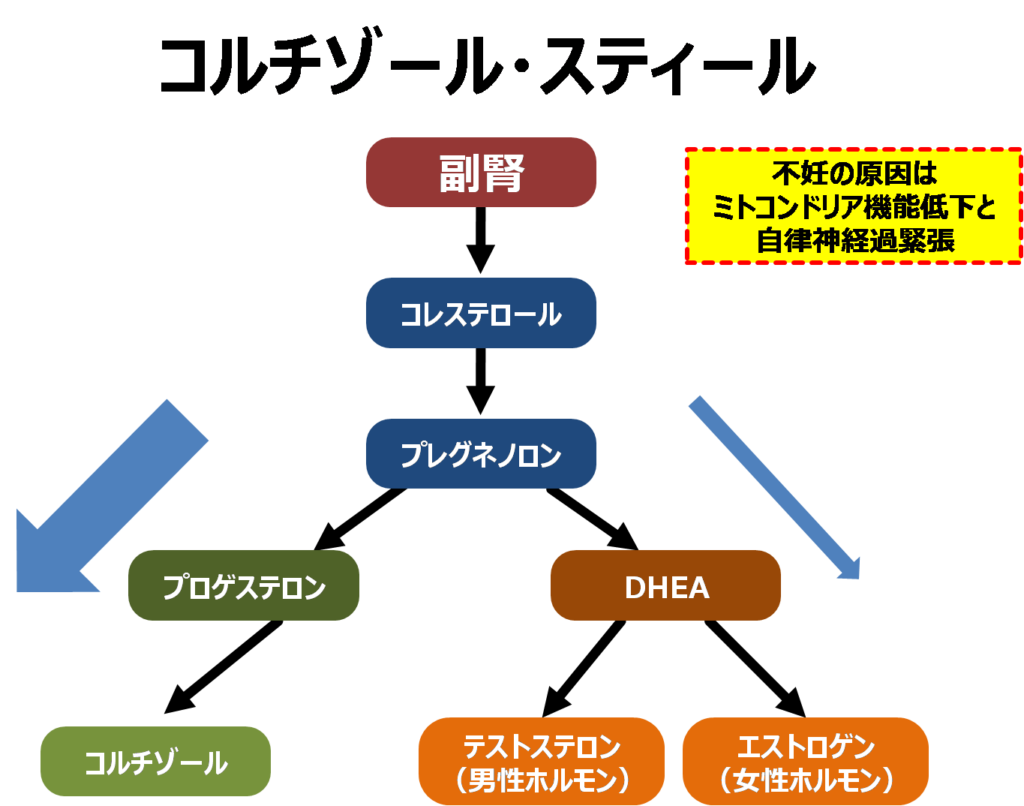

ホルモンの治療にも順番がある

副腎、甲状腺、性ホルモン(男性、女性ホルモン)のバランスを整えていきます。ホルモンの中にも階層があり、下から副腎、甲状腺、性ホルモンとなっていて、この順番で治療する事が重要です。

例えば、甲状腺はミトコンドリアを刺激するスイッチのようなものですから、副腎が回復しきらないうちに甲状腺ホルモンを足すと、ガス欠の車でアクセルを踏むような状態になり、疲弊が余計に進みます。

また、性ホルモンと副腎ホルモン(コルチゾール)は同じコレステロールを材料に作られます。副腎疲労の際はコレステロールがコルチゾールに優先的に使われてしまいますので、まずは副腎ケアを徹底しないと性ホルモンが安定しません。これをコルチゾール・スティール(コルチゾールが性ホルモンを盗むという意味)と言います。

自律神経の過緊張はコルチゾールを消費するため、結果的に女性ホルモンに影響し、不妊の原因にもなり得ます。

副腎へのアプローチ

まず、第一に「副腎疲労は結果である」という事をお忘れなく。ストレスや炎症がなくなれば副腎の負担はだいぶ軽くなります。腸の炎症を抑えたり、重金属を排泄するのにも副腎は酷使されています。

副腎に対するサプリメントアプローチは大きく分けて3つです。

・同位同食(体が弱っているときに、弱っている部分と同じ部位を食することで症状を軽減したり、機能をサポートしたりすること)に基づき、豚や牛の副腎をすりつぶしたものを摂ります。

・アダプトゲン

ストレスへの抵抗能力を高める天然のハーブです。アシュワガンダ、ロディオラ、エゾウコギ、オタネニンジンとかが有名です。

・副腎に多い栄養素をとる(ビタミンC・Eなど)

副腎はビタミンCやEをたくさん消費する臓器です。ビタミンCを適量とることは副腎をリラックスさせる良い手段です。

潜在性の甲状腺機能低下症に注意せよ

甲状腺機能に関して気を付ける事は、「甲状腺ホルモンや甲状腺刺激ホルモンの数値が基準範囲でも潜在的に機能低下症になっている事がある」という事です。

例えば、甲状腺刺激ホルモンTSHの基準値は「0.5〜2.5」くらいですが、0.5と2.5ではずいぶんと違います。

ホルモン補充療法の第一人者のThierry Hertoghe先生の『HORMONE HANDBOOK」で、理想値は1前後であり、2以上は潜在性の甲状腺機能低下を疑ったほうがいいとしています。

では、なぜそんなこと起きるかというと、理由の一つは非活性型甲状腺ホルモンのT4から活性型のT3への変換がうまくいっていない事です。変換には 至適温度 と鉄やセレニウムなどのミネラルが必要です。

また、副腎疲労がありコルチゾールが低下すると甲状腺ホルモンの変換は抑制されます。

T4 →T3 変換の最適条件

・至適温度37℃

・鉄が十分にある

・セレニウムが十分にある

・コルチゾールが十分にある

さらに、水銀の蓄積は甲状腺ホルモンの分泌も変換も全て抑制してしまうのです。

このように水銀デトックス、鉄とセレンの補給などにより、間接的に甲状腺機能をケアして、それでも低下傾向であればホルモン補充を行います。

5.エネルギーをもっと得るために

ミトコンドリアは腸内環境や重金属、環境毒素、副腎や甲状腺ホルモンの影響を強く受けます。それらの治療を行うだけでもミトコンドリア機能は大きく改善が期待できます。

しかし、そこまで行っても効果が不十分なら、いよいよミトコンドリアそのものに目を向ける必要があります。

ミトコンドリア内の化学反応を向上させる

慢性疲労を細胞レベルで考えるとミトコンドリアの機能低下に行き当たります。ミトコンドリアは一つの細胞内に多いときは3000個も存在し、体重の1割を占めています。エネルギー産生はミトコンドリアの大きな仕事です。

ミトコンドリアの中ではTCAサイクルと電子伝達系といった化学反応によりエネルギーが作られています。ミトコンドリアの働きが悪いということは、その化学反応がうまくいっていないということです。

その化学反応がスムーズに回るには反応を仲介する酵素と補酵素の存在が不可欠です。補酵素不足を簡単に推測できるのは血液検査です。

個人差が大きいため、一回の測定では絶対的な不足を決めるのが困難であり、何回か続けて測定して数字の増減を見ていくことになります。

血液検査から推測できる栄養状態

| GOT,GPTの差が大きい | ビタミンB6不足 |

| LDHが低い | ビタミンB3不足 |

| ALPが低い | 亜鉛、マグネシウム不足 |

| Fe,フェリチンが低い | 鉄不足 |

| 関節ビリルビンが高い | 酸化ストレスが多い |

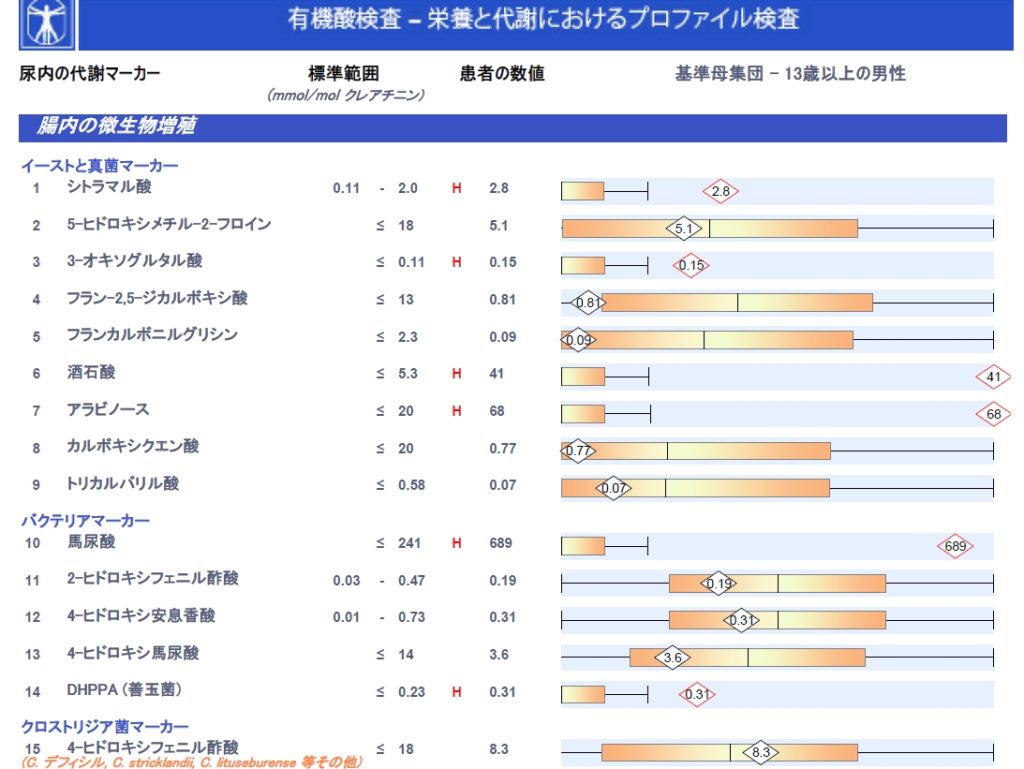

血液検査の結果は問題ないのに、それでもエネルギーが不十分だと感じたら、有機酸検査のエネルギーの項目を確認してください。

有機酸検査は、エネルギーを生み出すTCAサイクルという化学反応の経路を構成する基質が全て測定できるため、どこで反応が止まっているかがはっきりわかります。

もう一つミトコンドリア機能が落ちる原因として過剰な活性酸素があります。ミトコンドリアは酸素を使って大量のエネルギーを作るため、活性酸素を発生します。

ミトコンドリア自体は活性酸素に弱く、それが継続するとミトコンドリアの老化が進みます。特に40代以降になったら活性酸素対策が必須です。

ミトコンドリアを若返らせる

体内のタンパク質のリサイクルを促進すると、ミトコンドリア機能が向上することがわかっています。これをオートファジーと言います。

オートファジーを活発にするためには、運動を中心に短期的ストレスをかけることが良いとされています。またファスティングも有効ですが、副腎疲労が治りきっていない場合はかえって逆効果なことがあります。

6.脳へのアプローチ

リーキーガットを改善し、水銀を解毒した時点で脳の霧が晴れ、気分の落ち込みが改善する人はかなり多いです。

副腎疲労が改善すると低血糖発作を起こさなくなりイライラも取れますし、甲状腺機能が戻るにつれうつ症状が改善する人もいます。

今までの治療で十分改善すれば、脳への栄養療法は必須ではありませんが、うつやイライラへの対処がまだ不十分な人には必要かもしれません。

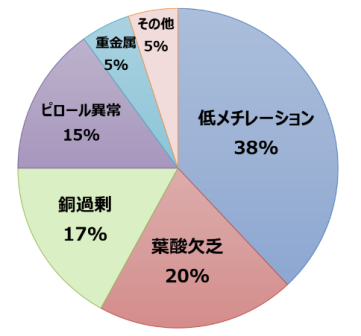

脳内のセロトニン、ドーパミンレベルを決めるもの

うつ病などの精神疾患の症状は、脳内の神経伝達物質のアンバランスによって起きています。

うつ病では、神経伝達物質のセロトニンが減少していることを前提としてSSRI(セロトニン再取り込阻害薬)など、脳内でセロトニンを増やす薬が処方されます。

セロトニンが減少している人にはこの薬は効果的なのですが、実はうつ病の方の中にはセロトニンレベルが高い人もいます。

20年間にわたり、2800人のうつ病患者の脳の生化学検査を行ってきたウイリアム・ウォルシュ博士によれば、うつ病患者のうち実際に低セロトニンレベルが問題になる人は38%にとどまりました。

セロトニンレベルが高いか低いかを決める一番の要因はメチレーションです。メチレーションが低レベルの場合はセロトニンは足りなくなり、葉酸が欠乏する高レベルのメチレーション状態ならばセロトニンは多くなります。ドーパミンも同様です。

高メチレーション状態ならドーパミンを減らすためにナイアシン、低メチレーションならセロトニンを増やすためにSAMeサプリメントの摂取が推奨されます。

最後に

根本医療を実践したいと思っている患者さんと、医療に取り入れたいと思っている医師のために書きました。

この根本原因を見据えた自然医療は患者さんが自分でやる事が多すぎて、自分自身で戦略を理解する気持ちがないと、正確に治療をトレースできないし、モチベーションが続きません。

「私は何のためにグルテンを制限しなきゃいけないの?」ということになりかねないです。

でも、今までの治療戦略をお読みいただけたら、治療の筋道を頭に描くことはできたのではないでしょうか。

ここに紹介した検査、検査を解説してくれる医療機関をうまく利用、活用するという気持ちで自分が主役の医療を行ってください。

但し、くれぐれもお伝えしておきますが、この治療は一人でやらず医療の専門家と一緒に行ってください。

栄養療法には副作用がないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません。大量サプリによる肝障害を起こす人は結構います。病院で定期的に検査を受けてないからわからないだけだと思います。

もし、これ以上の知識を具体的に知りたい場合、ぜひ分子栄養学実践講座に参加してください。いろいろな世界が見えてくるはずです。