低血糖症とは、血糖値(血中のグルコース濃度)が、正常な範囲内での変動が保てなくなった状態をいいます。

血糖値は、通常、ホルモンによって調節されていますが、ホルモン分泌のバランスが崩れ、血糖値が正常の範囲内の変動を超えて高くなったり(随時200mg/dl以上、空腹時血糖値が126mg/dl以上)、低くなったり(1時間で50mg/dl以上下がる)してしまう病態をいいます。

すなわち、ホルモン分泌のバランスが崩れ、血糖の調節に障害が起きていることにより、様々な症状を呈してくる病態です。

「低血糖症(血糖調節障害)」という概念は、まだ新しく(約50年前に発見)、従来の検査では見つからないことがほとんどです。現代の医療においては、見つからないということは治療の対象とならないということであり、何とか治したいと病院に来たのに、つらい症状を抱えたまま、苦しくて不安な毎日を送ることとなってしまいます。

日本の医療においても、「低血糖症(血糖調節障害)」は、ほとんど周知されていませんが、新宿溝口クリニック院長溝口徹先生が以下のようなチェックリストを作成されているので、ぜひチェックしてみて下さい。

(10項目のうち、3項目以上にチェックがついた人は、「低血糖症」の危険性が高いと考えられるとされています)

低血糖症チェックリスト

① 甘い物、スナック菓子、清涼飲料水をほぼ毎日摂る

② 空腹感を感じ、おやつを食べることが多い

③ 夜中に目が覚めて、なにかを食べることが多い

④ 夕方に強い眠気を感じたり、集中力が落ちる

⑤ 体重の増減が激しい

⑥ 体重が増えてきた、または痩せにくくなった

⑦ イライラや不安感が、甘いものを摂ることでよくなったことがある

⑧ 頭痛、動悸、しびれなど甘い物を摂ることでよくなったことがある

⑨ 安定剤や抗うつ剤を服用しても、あきらかな症状の改善がない

⑩ 血縁者に糖尿病の人がいる

(「うつ」は食べ物が原因だった!P107)

低血糖症の原因

「低血糖症」が、「血糖調節障害」があることは、すでに述べましたが、ここでは、「血糖調節障害」について、生理学的なメカニズムに基づいて考えていきたいと思います。

血糖値が高すぎれば、「高血糖」、低すぎれば「低血糖」と呼ばれることになり、それぞれ異常な状態だと定義されますが、ここでいう「低血糖症」とは、「低血糖」の状態をいっているのではなく、「血糖調節障害」であることを繰り返し述べておきます。

血糖調節障害のうち、特に、「高血糖」の状態が問題視されたことから、「糖尿病」という病名が有名になってしまいましたが、本来、「低血糖」も「高血糖」と同じくらい問題視すべき状態であり、もっといえば、そもそも血糖値はある一定の範囲での変動を繰り返すことが正常な状態であり、そうした時間軸を無視したある時点での血糖値のみに着目して、身体の状態を判断すること自体に無理があります。

動的平衡の乱れ

私たちの身体は、時の流れが止まらないのと同じように、時間軸と共に常に変化し続け、その中で動的平衡を保っています(ホメオスタシス)。そして、病気とは、そうした動的平衡が何らかの理由により、保てなくなった状態をさします。

だから、当然、時間軸を入れて「血糖値」の動的平衡を考えることが自然であり、血糖に関する病気(動的平衡の乱れ)についても、動的平衡を維持している「血糖調節」の障害の有無を考えていかなくてはなりません。

ホルモン分泌異常

「血糖調節」は、ホルモンによって行われているので、ホルモン分泌の乱れの有無に着目することになります。より具体的にいうならば、なぜ、ホルモン分泌の乱れが生じてしまったのか、すなわち、ホルモンの分泌の乱れの原因の追究が必須の課題となります。

詳しい説明に入る前に、以下に血糖調節に関わるホルモンを下記に示します。

:肝臓でのグリコーゲン分解や糖新生(脂質やアミノ酸などから糖を作り出す働き)を促進する

① グルカゴン(分泌器官:膵臓のランゲルハンス島α細胞)

② カテコールアミン(分泌器官:交感神経、副腎髄質)

③ コルチゾール(分泌器官:副腎皮質)

④ 成長ホルモン(分泌器官:

① インスリン(分泌器官:膵臓のランゲルハンス島β細胞)

:筋肉や脂肪細胞での糖の取り込みの促進、肝臓・筋肉でのグリコーゲンの合成の促進、肝臓での糖新生の抑制

通常、血糖値は血糖値を上げるホルモンと血糖値を下げるホルモン(インスリン)のバランスにより、一定の範囲内に保たれています。

つまり、両ホルモンは、必要な時だけ、急に分泌されるわけではなく、常時、分泌されていることによって、血糖値が一定の範囲に保たれています(基礎分泌)。

そして、血糖値を上下させる外的な要因に対して、追加分泌を行うことによって、血糖値を一定の範囲内に保つ仕組みになっています。例えば、飲食により、両ホルモンの分泌は、以下のように抑制、また追加分泌を行います。

●血糖値が正常値の時:血糖値を上げるホルモンとインスリンが基礎分泌の状態

●血糖値が上昇した時(飲食等):血糖値を下げるために、血糖値を上げるホルモンの分泌は抑制され、インスリンは追加分泌された状態

●血糖値が下降した時(空腹等):血糖値を上げるために、インスリン分泌は抑制され、血糖値を上げるホルモンは追加分泌された状態

*追加分泌は飲食後10分までの分泌(インスリンに貯蔵されていたインスリンの分泌による)と、飲食後60~120分の分泌(SU剤(スルホニル尿素剤(膵臓のβ細胞に作用してインスリンの分泌を促進する)の2回あり、インスリンの分泌を評価する時は、この点についても注意が必要です。

血糖値が上昇すると、糖輸送体(糖を運ぶ細胞膜に存在するタンパク質)(GLUT :Glucose Transporter 1~14が確認されている)によって、糖の細胞への取り込みを開始します。

膵臓のβ細胞や肝臓には、GLUT2が分布しており、糖を濃度依存性に取り込み、それが発端となってインスリンを分泌します。筋肉や脂肪細胞には、GLUT4が分布しており、インスリンが受容体(インスリンが結合する細胞膜に存在するタンパク質)に結合すると、細胞内に糖が取り込まれます(インスリン濃度依存的な糖の取り込み)。

2型糖尿病(インスリン分泌障害、インスリン抵抗性の増大により発症)への関与が考えられています。

自律神経の異常

血糖値を調節するホルモンの分泌は、上記のような血糖濃度依存的な調節の他に、自律神経によっても調節されています。

視床下部(間脳の一部)には、血糖調節中枢(血糖値の変化に反応する細胞が集まっている部分)があり、内分泌系(視床下部→下垂体前葉→成長ホルモン・副腎皮質刺激ホルモン)及び自律神経系を介して、血糖値を調節します。

視床下部は大脳皮質(考えたり、悩んだりする脳)と連絡をしているので、ストレスの影響により、血糖調節ホルモンの分泌に、影響を与えることが容易に想像できます。

以上のように、正常な血糖調節を支えているのは、正常なホルモンの分泌調節であり、正常なホルモン分泌を支えているのは、

①適切な糖の摂取(ホメオスタシスを壊さない糖の摂取)と

②適切な視床下部による調節(大脳からの過度の負担をかけない生活)です。

簡単に言えば、低血糖症(血糖調節障害)とは、①②が行われていない状態と考えることができます。

低血糖症 3つのタイプ分類

1.反応性低血糖症

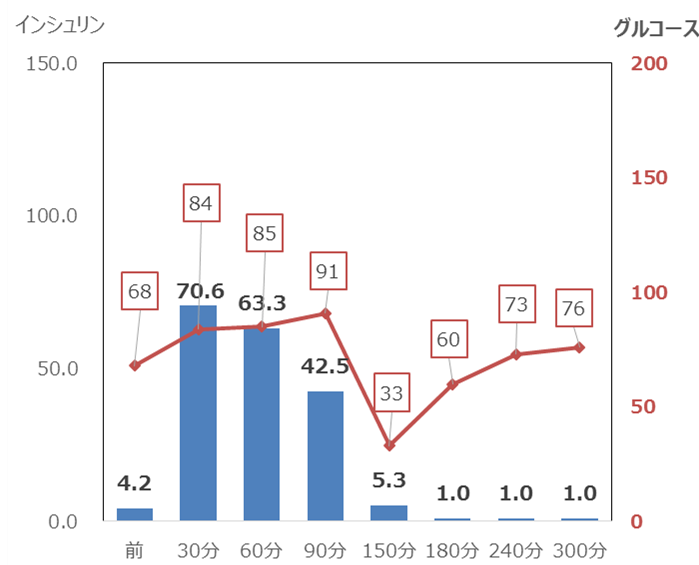

糖摂取後の急激な血糖値の上昇、その後の急激な下降という特徴があり、急激に血糖値が下降する時に、様々な症状が出ます。身体は、血糖値を上げるために、急激に血糖値を上げるホルモンを分泌させます。そのために、血糖値を上げるホルモンが持つ作用(不安、恐怖心、イライラ等)が過度に現れます。それでも血糖値を上げることができない場合は、脳細胞でエネルギーを産生できなくなるため、無気力、眠気が現れます。

2.無反応性低血糖症

糖を摂取しても、血糖値が上がってこないという特徴があります。脳や筋肉

でエネルギーを産生できないため、うつ状態、疲労感が現れます。

3.乱高下型低血糖症

血糖値の急激な上昇・下降を繰り返すという特徴があります。血糖値の急激

な変動に伴うホルモンの過剰分泌及び自律神経系の過剰な反応により、激しい感情の変化が現れます。

低血糖症の対処と食事

原因が①適切な糖の摂取と②適切な視床下部による調節が行われていないことだと考えられるのであれば、①②が適切に行われる状態にすることが対処法として求められます。

以下に3つのタイプごとに、対処及び食事を考えていきたいと思います。

1. 反応性低血糖症

①の観点から

過剰な糖摂取により、血糖調節ホルモンの分泌のバランスが崩れてしまっていると考えられますので(過剰な糖摂取により、ホメオスタシスが保てなくなってしまっている)、甘いものを控え、タンパク質を中心とした食生活(緩やかな血糖値の上昇を導きます)にしてみてはいかがでしょうか。

*タンパク質が消化・吸収できる胃腸であることが大前提です。

②の観点から

もしも、甘いものを食べずにいられない原因(ストレス)あるのであれば、そちらの問題を解決することで、大脳から視床下部への負担が減り、血糖の調節がスムーズにいくかもしれません。

2. 無反応性低血糖症

①の観点から

胃腸の消化・吸収に問題があるため、血糖値が上がらない可能性があるため、胃腸の機能を整えてみてはいかがでしょうか。栄養素が適切に消化・吸収されれば、適切な血糖値の上昇がみられ、それに伴い正常なホルモン分泌も促され、元気になれるかもしれません。

②の観点から

胃腸の機能は自律神経によって、調節されています。もし、胃腸の機能障害を起こすほどのストレスがあるのであれば、大脳→視床下部→自律神経→胃腸障害・ホルモン分泌障害 という悪循環に陥っているかもしれないので、ストレスへの対処法を誰かに相談してみるのも1つの手段かもしれません。

3.乱高下型低血糖症

①の観点から

血糖値の急激な変動を起こすような飲食(糖摂取)を行っていないかを見直してみてはいかがでしょうか。外的な要因に関係無く、自分ではよくわからないけれど、感情に起伏が激しくなってしまうことがあるなら、血糖値の変動に伴うホルモンの過剰分泌によって現れている精神症状だと考えてもよいのではないでしょうか。胃腸障害によって、吸収できる栄養素に偏りができてしまっているので、そうした症状が現れている可能性があるかもしれません。

②の観点から

血糖の調節は、視床下部をからの指令を受けた内分泌系と自律神経系によって、大きく影響受けるので、血糖値の急激な上昇・下降に対応するために、内分泌系と自律神経系に過度の負担がかかっている可能性があります。また、大きなストレスが、内分泌系の調節障害、自律神経系の胃腸障害を引き起こしたりしている可能性もあります。飲食における糖の摂取に問題が無くても、症状が変わらない場合は、精神面に効果のあるビタミンB群を含んだ食品(カツオ、ピーナッツ、レバー等)を取り入れてみてはいかがでしょうか。