これが最も使用される背景にはうつ病患者の脳神経ではセロトニンが少ないという前提があります。

しかし、3万人のうつ病患者のセロトニンを測定したウイリアム・ウォルシュ博士によれば、セロトニン濃度が低いうつ病患者は全体の38パーセントに過ぎません。

ここではウォルシュ博士の検証を元に、神経伝達物質の濃度が決まる仕組みについてご説明しています。

うつ病とは?

体がだるい、気分が落ち込みがち、無気力、眠れない、何をするにもおっくうなど、心の症状が出る病気です。 生まれつきの体質に加えて、生活環境やストレスなどが重なって発症すると言われています。

なんでうつになるの?

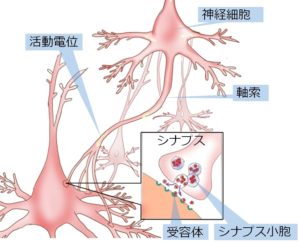

人間の脳内には1000億個の神経細胞がありますが、それぞれの神経細胞は別の神経細胞とつながり、ネットワークを形成しています。

その神経細胞同士のつながっている部分をシナプスといいます。シナプスのシナプス小胞には、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどのモノアミンと呼ばれる神経伝達物質が存在し、神経細胞から別の神経細胞に情報を伝えています。

これらが減ってしまう事がうつ病の有力な原因の一つだと考えられています。(モノアミンが減少するのでモノアミン仮説と呼ばれています)

セロトニンを増やす薬のしくみ

脳神経細胞同士が情報伝達を行うために結合している場所をシナプスといいます。

情報を伝える側の神経細胞のシナプス小胞から出たセロトニンは、隣接している情報を受け取る側の神経細胞の受容体(図のくぼんだ所)に吸収されます。

受容体で吸収しきれなかったセロトニンは、情報を伝える側の神経細胞の取り込み口から吸収され再利用されます。

SSRI(選択的セロトニン再取込阻害薬)はこの取り込み口を塞ぐ働きがあります。

この薬を使うことで、情報を伝える側の神経細胞の取り込み口から吸収されなくなったセロトニンはシナプス間隙にあふれ、情報を受け取る側から吸収されるセロトニンも増加します。

抗うつ薬の副作用の問題

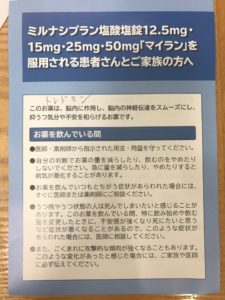

これは、SNRIというタイプの抗うつ剤に関する注意喚起を促す患者さん用パンフレットです。

SNRIは「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬」のことで、セロトニンとノルアドレナリンを増やすことで抗うつ効果を発揮します。

「このお薬を飲んでいる間、特に飲み始めや飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがある」

とありますが、セロトニン、ノルアドレナリンの働きが強くなりすぎればそのような症状が出現するのは十分予想がつきます。

このような薬の処方前には脳の生化学状態を把握する事が望ましいのですが、現在の保険医療制度のもとでは難しい状況です。

なぜ薬でうつが治らない人がいるの?

抗うつ薬に反応しない、治療抵抗性うつ病は患者全体の3分の1に上ると言われています。

理由は脳の生化学バランスが何らかの原因で崩れているからです。

いずれにしてもその根本原因を突き止めることが治療につながります。

その1 脳内のセロトニンを測っていないから

同じうつ病でもセロトニンが低い人と高い人がいます。

その理由はウォルシュ博士によると神経伝達物質を測定していないからです。

その2 副腎が疲れているから

ストレスがかかると副腎から抗ストレスホルモンを分泌し、心身を守ります。

しかし、休むことなくホルモンを出し続けていると副腎は疲弊してきます。副腎が疲弊して抗ストレスホルモンを出せなくなることを副腎疲労症候群と言います。

副腎疲労症候群はうつ病と似た症状のため、誤った診断がされがちです。

副腎疲労について詳しくはこちら

その3 腸内環境が悪いから

食生活の乱れなどにより腸内環境が悪化している人が増えています。

米国の精神科医ジェームズ・グリーンブラットは「腸内細菌が態度や行動を決めている」と訴えています。腸内環境を改善することによって、精神疾患が改善することは最新の科学によって証明されつつあります。

脳と腸の問題について詳しくはこちら

神経伝達物質とは

神経伝達物質とは?

脳は1000億個を超える神経細胞の集まりです。

その一つ一つが他の神経細胞とシナプスと呼ばれる構造でつながっています。

他の細胞から刺激を受け取った神経細胞体は軸索を通して刺激が伝わり、それがシナプス小胞に入っている神経伝達物質を他の神経の受容体に向けて放出します。

つまり、神経伝達物質とは、シナプスの片側から放出され、もう一方で受け取られる物質のことであり、ドーパミン、セロトニン、ノルエピネフリン、グルタミン酸、GABAなどがあります。

これらの神経伝達物質は、生まれた時から脳に存在するわけではありません。

脳は一生にわたってこれらの神経伝達物質を作る工場なのです。

セロトニンを測らない現在の治療

セロトニンはそんな神経伝達物質の一つで、精神の安定や心の安らぎに深くかかわってるとされ、不足するとうつ病や不眠症になる事が知られています。

現代のうつ病治療では、セロトニンが低下しているという仮説のもとに、セロトニンを増やす薬が使用されます。

例えば、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、シナプスでのセロトニンの取込みを妨げる事で増やすしくみです。

これは作用が比較的マイルドで、第一選択で使用されることが多い薬剤ですが、その一方で副作用に自殺念慮があることが知られています。

なぜ、そのようなことが起きるのでしょうか?

セロトニンレベルが高いうつ病患者もいる

20年にわたり2800人のうつ病患者の脳の生化学検査を行ってきたウイリアム・ウォルシュ博士によれば、「投与前に脳内セロトニンレベルを評価していないこと」が原因です。

うつ病患者の全てがセロトニンレベルの低下を起こしているのではないのです。

セロトニンレベルが高い患者さんもいて、薬剤でさらにそれを増やすと自殺念慮が出ます。

高血圧の患者さんは、血圧を実際に測定し、確認がされてから降圧剤が出されます。

糖尿病の患者さんには、血糖値を測定してから、血糖降下剤を処方されます。

しかし、実際の現場ではうつ病患者さんに対して脳内セロトニンの測定は行われていません。

では、実際セロトニンはどのように作られているのでしょうか?

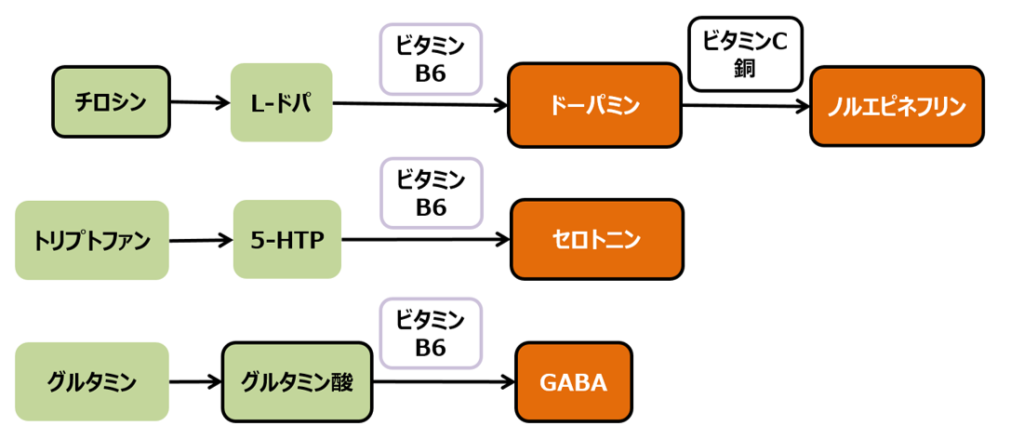

神経伝達物質は栄養によって作られる

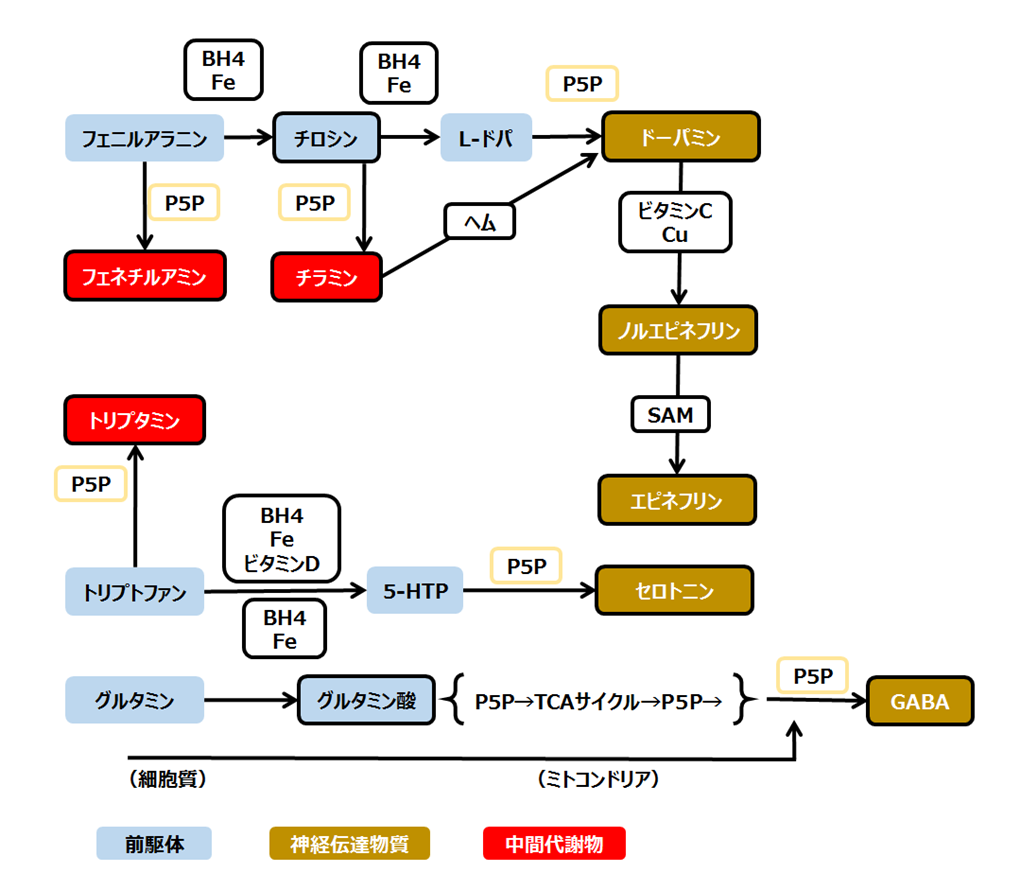

神経伝達物質の材料は、食事から得られるアミノ酸、ビタミン、ミネラルなどの天然物です。

例えば、セロトニンはトリプトファンからビタミンB6の助けをかりて合成されます。

また、ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)はチロシンなどのアミノ酸から、鉄や葉酸を補助因子として作られます。

神経伝達物質の合成に必要な栄養が不足したり、多すぎたりすれば、産生物にも過不足が生じ、脳にも大きな影響が出ます。

神経伝達物質のバランスは栄養状態で決まる

それは栄養素です。

2種類の栄養が脳の生化学状態を大きく左右しています。

一つは、神経伝達物質を代謝する栄養素です。

ビタミンB6や亜鉛、銅、アミノ酸などが代表的なものです。

SAMeやナイアシン、葉酸などがそれにあたります。

代謝に必要な栄養素と不足症状

うつ病の治療においては、数ある神経伝達物質の中でも、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの3種類が重要だと考えられています。

これらの代謝に必要な栄養素の中で、重要なのはビタミンB6、銅、亜鉛です。

これらの栄養素は、神経伝達物質を作り出す補酵素として働きます。

ビタミンB6

脳の ビタミンB6 濃度は血中の 100 倍もあり、精神機能に大きく関わっています。

ビタミンB6は、ドーパミン、セロトニン、GABAの生成に関わっています。

ビタミンB6が不足するとどのようなことが起こるのでしょう。

セロトニン低下のために気分の落ち込み、うつ、強迫神経症等の精神疾患を起こしやすくなります。

ドーパミン低下のために意欲が低下します。

GABA不足のために、イライラ、うつや不安、不眠を引き起こします。

また、短期記憶が障害され、夢を覚えていることが少なくなります。

B6 不足は遺伝的にしばしば起こります。

その場合、血中や脳のビタミンB6濃度を上げるには大量の栄養が必要になることがあります。

銅

銅は神経伝達物質合成、免疫、エネルギー代謝、成長に大きく関わります。

健康な人は血中濃度が保たれていますが、調節がうまくないため銅過剰になる人もいます。

銅は、ドーパミンからノルエピネフリンに転換されるときに必要です。

銅過剰になると、脳内でのこの反応が高まり、ノルエピネフリンも過剰となります。

このアンバランスは、妄想型統合失調症、双極性障害、産後うつ、ADHD、自閉症に関連する事が 動物実験で確かめられています。

銅過剰の多くの人は亜鉛レベルが低下し、酸化ストレスが過剰です。

亜鉛

亜鉛はすべての生命体の必須ミネラルで、亜鉛欠乏は精神疾患でみられる生化学異常のなかで も一番多いようです。

だから、全ての精神疾患において血中亜鉛濃度測定は必須です。

うつ、行動障害、ADHD、自閉症、統合失調症と診断された人の 90%以上が、亜鉛の血中濃度が低めで、多くの精神疾患が酸化ストレスを伴い、体内亜鉛を消費しているのがその理由だと考えられています。

亜鉛は成長、体温調節、免疫、傷の治りなどと関連していますが、脳機能においても「活性酸素の除去」「B6 の活性化」「銅過剰の予防」「グルタミン酸受容体の活性化」に重要な役割を果たしています。

亜鉛不足は 2 か月間の栄養療法で改善させることが可能です。

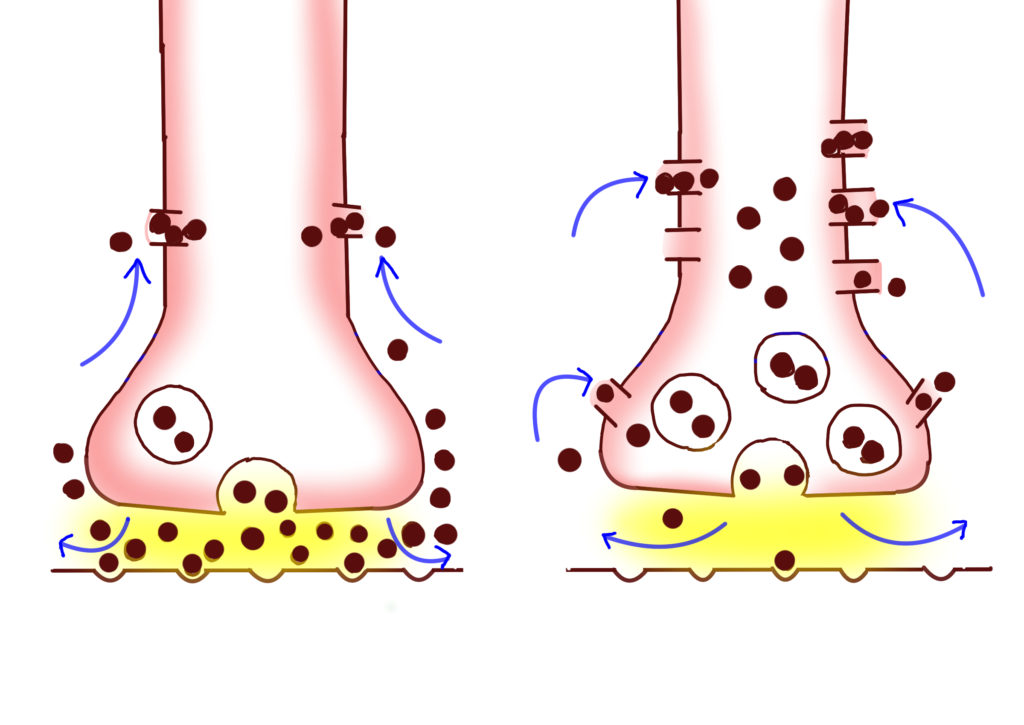

シナプスでのセロトニンの再取込

シナプスは、神経から神経に信号が伝わる場所であり、信号が伝わりやすいかどうかは、シナプス間隙(下図黄色の部分)の神経伝達物質の量に左右されます。

良好な精神状態を保つためには、シナプスで適切な神経伝達物質の受け渡し、および再取り込みが必要です。

特に重要なのは再取り込みで、これは神経伝達物質が元の脳神経細胞に戻ることを指しており、細胞膜に埋め込まれた輸送蛋白が戻ってきた神経伝達物質の通路になります。

神経終末から放たれたセロトニンは同じシナプスの取り込み口から取り込まれます。

つまり、取り込み口が多いかどうかが、シナプス間隙におけるセロトニンの量を決定します。

この取り込み口を作るたん白の量はメチレーション状態によって決まります。

人は生まれながらに両親から引き継ぐ遺伝子によって、ある程度メチレーション状態が決まっています。

しかしメチレーション状態は、栄養を摂ることで状態を変化させることができます。

それゆえ、メチレーションの状態を把握することは非常に重要です。

うつ病を生化学的に分類する

以上のように、「神経伝達物質の代謝に必要な栄養素の過不足」と、「メチレーションレベルのアンバランス」から、うつ病はいくつかのタイプに分類できます。

20年にわたり2800人のうつ病患者の脳生化学分析を行ったウイリアム・ウオルシュ博士は、うつ病患者の脳の生化学タイプは大きく上記の5つに分けられる事を発見しました。

メチレーション状態が低下している人を「低メチルタイプ」とします。

体内に葉酸が足りない人はメチレーション状態が高くなります。

これを「葉酸欠乏タイプ(高メチルタイプ)」とします。

ピロールという物質が多めの体質の人は、ビタミンB6と亜鉛が両方欠乏します。

これを「ピロール異常タイプ」とします。

エストロゲンという女性ホルモンが多すぎる女性は、体内に銅が蓄積します。

これを「銅過剰タイプ」とします。

体内に重金属が貯まっている結果、うつ症状が出る人もいます。

これを「重金属蓄積タイプ」とします。

うつ病のタイプ分類について詳しくはこちら