副腎疲労は持続的、慢性的にストレス負荷がかかり続けた結果起こります。

副腎疲労を直すためにはストレス負荷を取り除き、ストレス反応を軽減する必要があります。ここではストレスのかかるしくみと、それを取り除くための具体的な方法についてご説明します。ストレスさえコントロールできれば、副腎疲労は半分治ったも同然です。

ストレスとは?

「ストレス」とは もともと物体に力が加わった時に生じる「ひずみ」のことですが、カナダの生理学者ハンス・セリエは、「外界からのあらゆる刺激に対する生体の非特異的な反応」を「ストレス反応」そして、「ストレス反応」を生じさせるものを「ストレッサー」と定義しています。

つまり、「私にとって飲み会はストレスだ」というセリフは、正しく言うと「私にとって飲み会はストレッサーだ」となり、また「ストレスで胃が痛い」というセリフは、正しくいうと「ストレス反応で胃が痛い」となります。

ストレス反応で人類は生き残ってきた

悪く言われがちなストレスですが、ストレスは体にとって必要不可欠です。

あなたが森を歩いていて熊に襲われた時を想像してください。副腎髄質からは大量のアドレナリンが放出され、心拍数、血圧が増大し、瞳孔が開きます。

体は数秒で臨戦態勢に入ります。視界が開け、筋肉への血流が増加し、痛みを感じにくくなります。

闘争と逃走の反応といわれるこのストレス反応は自然界において自分を敵から守ってくれる働きをしています。

適切なストレス反応によって、人類は今まで生き残る事が出来たのです。

ストレスを受けると副腎が腫れる

このようなときに体内ではどのような事が起こっているのでしょうか。

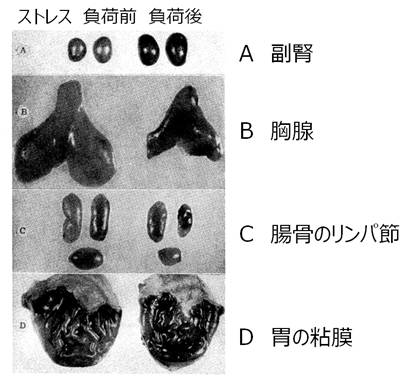

前出のハンス・セリエは、20世紀初頭に有名な実験を行いました。ストレス(ストレッサー)を与えたすべてのラット(ねずみ)に胃潰瘍、胸腺の萎縮、副腎の肥大がみられました。

出典:https://www.evolocus.com/Textbooks/Selye1952.pdf

これを、「セリエの3兆候」と言います。

副腎が肥大し「コルチゾール」が大量に分泌され(炎症を抑える働きがあります)、たとえ熊に傷つけられても炎症を最低限に抑えます。

ストレッサーへの過剰な免疫反応でショック状態に陥るのを防ぐために胸腺が萎縮します。

副腎が腫れるのも胸腺が萎縮するのもすべては森の中でクマにあった時のための体の防御反応なのです。

ストレス反応があだになる現代

しかし、人を取り巻く環境は急激に変化しました。命にかかわるような敵に遭遇する機会が減り、数秒で臨戦態勢をとる機会が激減しました。怪我をしたら病院に行くようになり、体内の炎症抑制システムの負担も減りました。

その一方で、社会が形成され一人一人の責任が大きくなり、慢性の精神ストレスを避けることが難しくなりました。

問題は環境が急激に変わりすぎた事です。人間の仕組みは数世代で急には進化できません。

副腎は、命にかかわらない仕事上のちょっとしたミスを犯した時も、たわいない言い争いをした時でも、森でクマにあった時と全く同じように反応します。

毎日ストレスのかかる仕事をしている人は、毎日熊に遭遇するのと同じような負担を副腎にかけています。

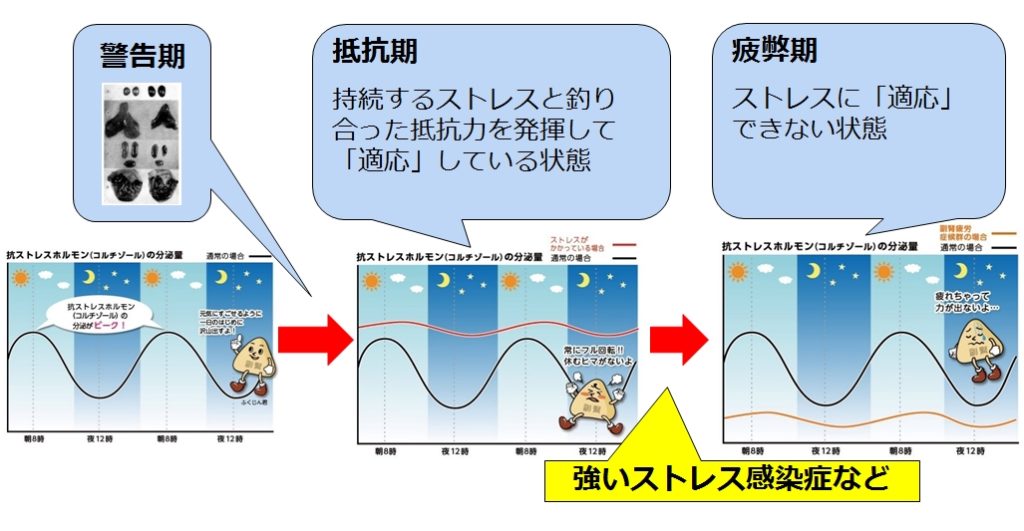

副腎疲労の抵抗期と疲弊期

ストレスが続く限り、「コルチゾール」は継続的に多く分泌され続けます。これを副腎疲労の抵抗期といいます。

しかしそれが数カ月から数年も継続すると、ついに副腎からストレスに対応できる十分な「コルチゾール」が出なくなります。これをストレス反応の疲弊期といいます。

副腎疲労は「副腎がストレスに対して必要なコルチゾールを分泌できない状態 」であり、ストレス反応の疲弊期にあたります。

神様も、人間のストレスがここまで慢性化するとは予想できなかったのかもしれません。

副腎疲労で切れやすくなる理由

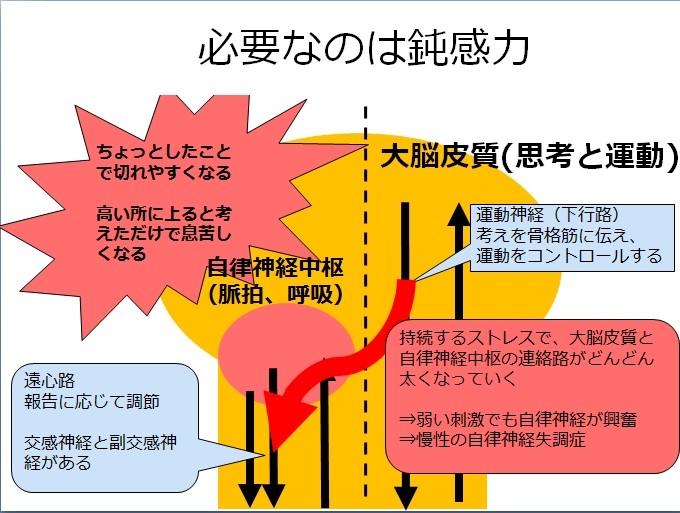

副腎疲労が進行するとだんだんとストレスに対する閾値が低くなってくることがあります。ちょっとしたことで切れやすくなったり、嫌なことを考えただけで息苦しくなったりします。

少し難しい話になりますが、これは自律神経シナプスの可塑性によって説明出来ます。

人間の副腎におけるストレス反応には2系統があります。

| 脳下垂体 ⇒ ACTH ⇒ 副腎皮質 ⇒ コルチゾール ⇒ 標的細胞 自律神経 ⇒ 副腎髄質 ⇒ アドレナリン ⇒ 標的細胞 |

一般的に、副腎疲労では内分泌系であるコルチゾールの低下が問題になりますが、もう一つの副腎髄質を含む自律神経系の緊張の持続も同様に重要です。

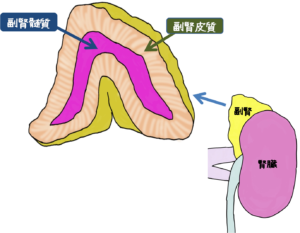

副腎は皮質と髄質の二重構造になっており、皮質の内側にあるのが副腎髄質です。副腎髄質は、主にホルモンを作りだすクロム親和性細胞によって構成されており、アミノ酸の一種であるチロシンを原料として「アドレナリン」、「ノルアドレナリン」、「ドーパミン」を産生しています。

この副腎髄質は副腎皮質と違って脳下垂体のホルモンコントロールを受けず、 髄質中に入り込んでいる自律神経の電気インパルスによってのみ コントロールされています。

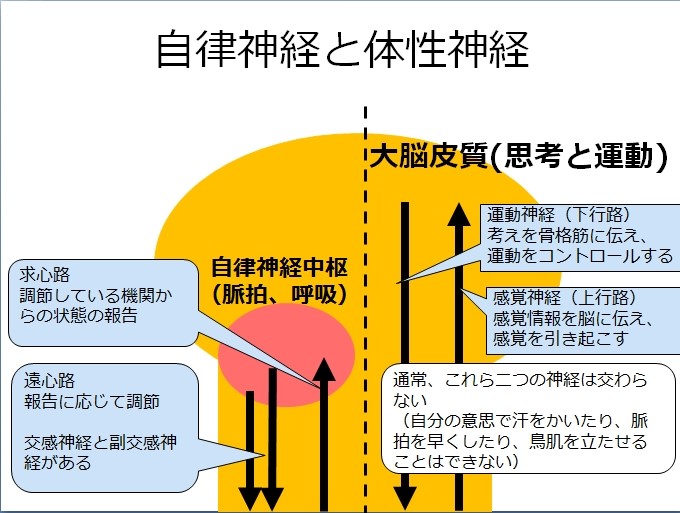

神経は大きく2つに分類されます。思考と運動をつかさどる体制神経と呼吸や脈拍を一定に保つ自律神経です。これらの神経は通常交わることはありません。つまり、普通の人は自分の意志で汗をかいたり、脈拍を早めたり、鳥肌を立たせることはできません。

しかし、時にはこれらの間に短路が生じることがあります。

「びっくりして心臓が止まりそうになる」「怖い話で鳥肌が立つ」「ストレスで胃が痛くなる」などです。つまり、過剰な体制神経刺激は自律神経に影響を与えるのです。

このようなストレスが持続するとどうなるでしょうか。

すると、大脳皮質の体制神経と自律神経中枢の連結路がどんどん太くなっていきます。

すると、だんだん弱い刺激でも自律神経が興奮するようになります。持続的に興奮するシナプスはより容易に伝達が起こるよう変化するのです。これをシナプスの可塑性といいます。

瞑想が効果的

この状況を打破するためには自律神経の鈍感さが必要です。その鈍感さを取り入れるのに最適なのは瞑想が最適です。

瞑想は、一言でいえば「雑念にとらわれずに自分に意識を向け続ける訓練」です。他の雑念に惑わされない訓練をすることが非常にいい効果をもたらします。

瞑想から仏教的な思想を取り除いたマインドフルネス瞑想法は、医療としても大きくとりいれられ、マサチューセッツ大学メディカル・センターのストレス・クリニックなど、専門医療施設が作られています。

自分に注意を集中する練習~3分間呼吸法~

ひたすら呼吸に集中してください。練習を続けるうちにリラックス状態が訪れます。

①座ったまま目を閉じ、リラックスしながら背筋をまっすぐに伸ばします。

②呼吸に注意を集中します。

呼吸のリズムは自然にまかせ、どんなふうに感じているかを感じ、空気が入り、出ていくのを客観的に観察しながら、呼吸を意識します。

③この状態を3分間続けてください。

瞑想によって作られる脳の集中力がビジネスにも好影響を与えることが知られ、グーグルやインテルなど、欧米の有名企業が能力向上のトレーニングとして取り入れているようになりました。

なぜ人類はビタミンCの合成能力を失ったのか?

ビタミンCは人間が体内で合成することができないため、外界から摂取しなくてはならない栄養素のひとつです。ほとんどの哺乳類はグルコースからビタミンCを合成することができますが、人間をはじめとする霊長類と、モルモットはビタミンCの合成ができません。

これはビタミンC生合成過程の最終段階で働く酵素であるLグロノラクトンオキシダーゼが人では欠損しているからです。なぜ、人はビタミンCの合成能力を失ってしまったのでしょうか。

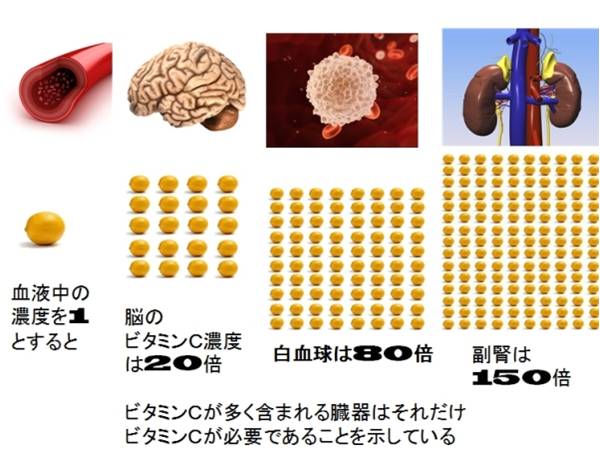

ビタミンCは副腎がアドレナリンやコルチゾールなどのホルモンを産生するときの原料になります。そのためか、副腎における濃度が体内で一番高く、血中濃度の150倍にもなります。

コルチゾールは強力な抗炎症、抗ストレス作用をもちますので、ビタミンCはこれらの能力に密接に関わると考えられます。なぜ人類はビタミンC合成能を失ったのか本当の原因はいまだ持って不明です。

脳を守るため?

しかし、分子栄養学の創始者でありビタミンC研究の第一人者であったライナス・ポーリング博士は「人類がビタミンC合成能を失ったのは脳を守るためだ」と言っていたそうです。

ライナス・ポーリング博士はいつも突然、「ビタミンCはがんに効く!」等と発言し、その理由は言わなかった(というか、天才すぎて、だれも彼の言うことを理解できなかった)そうです。

ビタミンCががん細胞を殺傷する事は、2005年に米国国立衛生研究所によって証明されましたが、なぜ、人がビタミンCを作れなくなったのかは未だに謎です。

この「脳を守る」というのはどういう意味なのでしょうか?

ビタミンC合成能がない霊長類の脳の特徴のひとつは脳重量です。体重あたりの脳重量は霊長類全体がほかの哺乳類にくらべて大きいのです。人類は社会生活に適応するために脳容量が大きくなり、そのため脳の唯一のエネルギー源であるブドウ糖の需要量も増加しました。

ビタミンCはブドウ糖から作られる

ところが、一方でブドウ糖はビタミンCの原料でもあるのです。ブドウ糖にLグロノラクトンオキシダーゼが働くとビタミンCが合成されます。ビタミンC合成需要が急激に高まった場合、当然ブドウ糖は激しく消費されるでしょう。

血糖が低下するかどうかは定かではありませんし、他の動物がビタミンC需要が高まったときに低血糖になるという報告はありません。しかし、脳機能維持にブドウ糖が重要な役目を持つことは事実ですし、脳が大きい霊長類ではその需要は相当なものです。

2500万年前の人類の遺伝子は社会生活適応の脳機能維持のためにブドウ糖を温存すべきか、社会生活でのストレス解消のためにビタミンC合成能を保つのかの苦渋の選択をせまられたのではないでしょうか。

結局、果実などビタミンCが外界から用意に摂取できる環境が整っていたヒトを含む一部の霊長類は、社会生活で受けるストレスや病気などよりも、大きくなった脳を守るために体内の糖を維持する方に進化したのでしょう。

霊長類はストレスを受けやすい宿命を持っている

霊長類のもう一つの大きな特徴は、「社会がつくられランク付けがされる」ということです。お互いに個々を認識し、ランク付けしあうという複雑な社会生活においては、脳機能低下はストレスよりも深刻なダメージを負う可能性も高いと思われます。

脳機能(理性や意志)の低下、それは社会の中での順位の下落に直結することなのです。サルも人間もそういうところは一緒です。社会生活の中で、自分のランクを上げるために脳機能を維持することを選択した霊長類は、ビタミンC欠乏で副腎疲労を起こし、ストレスを受けるという宿命を負っているのです。

人はストレスが加わると、副腎が肥大しコルチゾールを放出し、ケガを修復し、炎症を抑えます。胸腺が萎縮し、ストレスによるアナフィラキシーショックを防止します。瞳孔散大し心拍数増加し、 「闘争と逃走」に適した状態に適応します。これはジャングルでライオンにあったときには 非常に有効に働くシステムです。

しかし、残念ながら私たちは現在そういう社会に生きていません。社会生活を営む人間は、 慢性のストレスから逃れることができないのです。慢性の精神的ストレスに対しては、 人間の緻密なストレス反応システムがかえってあだになります。

そこをわかって私たちはストレスと付き合っていかなければならないのです。