腸は食事中の毒素や微生物が体内へ侵入するのを防ぐためのバリア機能を持っています。それが様々な理由によりこのバリア機能が低下した状態のことを腸管透過性の亢進(Increased Intestinal Permability)、俗にリーキーガット(Leaky 漏れやすい Gut 腸)症候群と言います。

リーキーガットは、腸だけでなく全身に影響し様々な症状を引き起こすために、「症候群(ある病的状態の場合に同時に起こる一連の症候)」として扱われます。腸から漏れ出した異物が全身を駆け巡り様々な反応を起こすため、下痢などの腸にとどまらず、うつ、アレルギー、自己免疫疾患など様々な全身症状を引き起こすためです。

近年、リーキーガットと全身の症状との関係に訴求する論文が多く発行され、医学界で最もホットな話題となりつつあります。

この記事では、リーキーガットを起こす仕組みとそれによる症状、対処法を解説しています。読んでいただければ、なぜこの疾患を持つ人が「化学物質過敏症と下痢と多発性硬化症を起こしやすく、グルテンを食べると調子が悪いのか」を説明できるようになり、その対処法もわかります。

リーキーガット症候群とは?

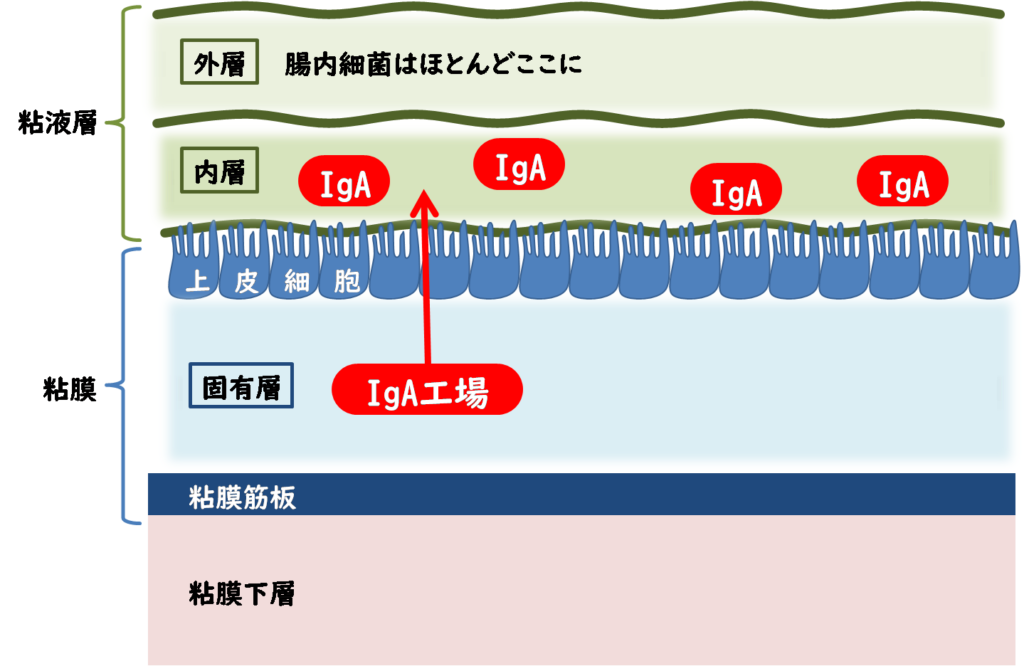

腸は食事中の栄養素や水分の吸収を調節しつつ、抗原や微生物の体内への侵入を防ぐという相反する機能を持っており、これを「選択的透過性」と呼んでいます。この複雑な機能は、構造的、免疫学的なバリアによる多重構造に支えられています。

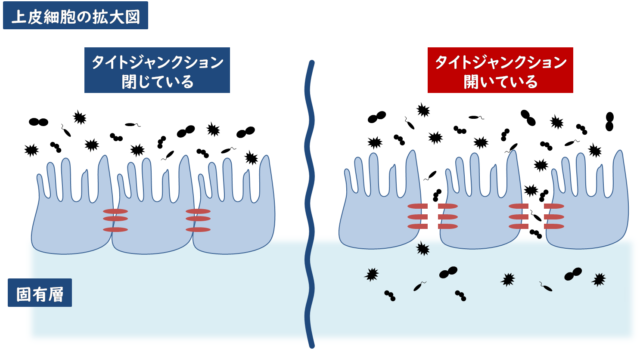

腸粘膜の表面は(上皮)細胞同士が密着して結合し、その上は腸内細菌や粘膜免疫IgAが含まれる粘液層に覆われています。様々な理由により、粘膜細胞が破壊されたり、細胞同士の結合がゆるくなったり、腸内細菌のバランスが狂ったりするとバリアが崩壊して、本来入ってはいけない病原菌や未消化のタンパクが入り込みます。

細胞同士の密着した結合の事をタイトジャンクションと呼びます。リーキーガットの腸ではタイトジャンクションが開いており、透過性が亢進しています。このような状態をリーキーガットと呼びます。腸から侵入した病原体やたん白(抗原)は、全身に炎症、免疫の過剰反応(アレルギー)や、誤作動(自己免疫)を引き起こします。

症状は腸だけにとどまらない

リーキーガットが集中治療室で治療を受ける患者さんの大きな死亡原因だということをご存知でしたか?

ショックや多臓器不全状態の患者さんでは、腸の透過性が激しく亢進し、重度のリーキーガットを起こしています。腸には、その人自身を死に至らしめるのに十分な量の毒素や炎症物質が存在します。重症の患者では、腸から漏れ出す毒素が局所の炎症を活性化し、組織の破壊、サイトカインの産生を引き起こし、腸の透過性がさらに亢進し、最終的には全身性炎症および自己免疫応答をもたらしています。つまり、程度の差はあれど、リーキーガットを起こしている患者さんは全て、全身のアレルギーや炎症、自己免疫反応などを引き起こす可能性を持っているのです。

腸の症状

慢性下痢または便秘や、食前食後に関係ない腹部膨満などがみられます。

アレルギー

リーキーガット症候群では、アレルギー反応として食物への過敏症、アトピー性皮膚炎などとの関連が見られます。アレルゲンが透過性が亢進した腸粘膜を通り抜けて各臓器に到達し、免疫反応を引き起こすからです。実際にアトピー性皮膚炎の子供では腸の透過性の亢進が見られました。

炎症

気分の揺れやうつ、頭痛や物忘れ、集中力低下も多く見られる症状です。リーキーガットは脳、肺、肝、腎、膵、脳の炎症と関連します。炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、アルコール性肝疾患、肝硬変、急性膵炎、糖尿病、慢性腎疾患、慢性心不全、うつ病など様々な疾患との関連が報告されています。特にうつ病に関しては、腸管透過性の低下が、鬱病で観察される慢性炎症の根底にある可能性があり、深い関連が疑われます。うつ病患者は腸内細菌の毒素に対する免疫反応の値が高いのです。また慢性炎症は副腎疲労、慢性疲労を引き起こし、それが砂糖の渇望にもつながります。

自己免疫疾患

関節炎も多く見られる症状です。炎症性腸疾患、多発性硬化症、1型糖尿病などとの関連が有名で、例えばクローン病や潰瘍性大腸炎では、腸の透過性亢進だけでなく、血中に大腸菌の細胞壁の成分エンドトキシンや炎症性サイトカインが見られます。

原因とその対策

腸の透過性を亢進させる要因には様々なものがあります。まずは原因を除去する事から始めましょう。

グルテン

腸の粘膜上皮の細胞と細胞の間はタイトジャンクションという強固なたんぱく質が隙間を埋めています。 これが不必要な有害菌、抗原となるたんぱく質などが体内に入るのを防いでいます。 メリーランド大学のファサーノ教授らが、このタイトジャンクションを開いて、 腸粘膜細胞の間を物がすり抜けられるようにしてしまうたんぱく質を発見しました。 これを「ゾヌリン」といいます。

ゾヌリンは、タイトジャンクションを調節するタンパク質で、このレベルが高いと、密着結合が緩和され、腸の透過性が増加することが示されています。現在、タイトジャンクションを調節する機能を持つたん白で唯一わかっているのがゾヌリンです。 ゾヌリンに対して感受性の高い人が自己免疫疾患を引き起こす可能性があるとされています。

問題は、グルテンの成分であるグリアジンが腸の細胞に働きかける事でゾヌリンが分泌されてしまう事です。まずはグルテンフリーから始めましょう。

ゾヌリンがタイトジャンクションを開き自己免疫疾患を引き起こす

体内の他の部位の炎症

他の部位の炎症からくる物質が腸の炎症を透過させます。腸以外に体内の炎症があればそちらを治すことも必要です。例えば、歯周病は炎症性物質を全身にむかって放出しています。

腫瘍壊死因子(TNF)などの高レベルの炎症性メディエーター腸の透過性を増加させる

薬

アスピリンおよびイブプロフェンなどの非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDS)の長期使用が、透過性を更新させます。不要な薬はなるべく使わないことです。

過剰な飲酒

過剰アルコール摂取は腸の透過性を増加させる可能性があります。

睡眠不足

睡眠の欠如は、健康な腸内細菌の分布不良を引き起こし、腸の透過性を増加させる可能性があります。毎日最低6時間以上の睡眠をとりたいものです。

腸内悪性細菌

腸内微生物叢と腸機能の密接な関係を示す多くのエビデンスがあります。だからこそ治療には食事が重要となります。

ストレス

慢性ストレスは有益な腸内細菌を傷つけます。 脳腸相関が強く関連するためです。

瞑想やヨガが助けになるでしょう。

喫煙

たばこの煙は腸疾患の危険因子であり、消化管の炎症を増加させる可能性があります。禁煙しましょう。

治療の主役は食事とサプリメント

食事

よい腸内環境をつくるためには食事は不可欠です。何を食べるかよりもまずは何を食べないかが重要です。原因となっている食物を一時的に除去する事がも必要かもしれません。

グルテン、砂糖をやめることから始めましょう。食物摂取は腸内微生物組成と腸管透過性に影響を与えることに留意すべきです。

サプリメント

特定の栄養因子が粘膜の健康を支え、正常な腸内浸透性を促進するのに役立つことが報告されています。

これらには、抗酸化物質、粘膜栄養素、消化酵素、プロバイオティクス、および食物繊維などが含まれます。多くの研究から、リーキーガット症候群は、腸の炎症、腸粘膜の酸化ストレス、脂質過酸化に関連していることがわかっており、抗酸化物質や植物の抽出物などが正常な粘膜バリア機能回復に役立つと考えられます。

ビタミンCおよびE

まず重要なのは抗酸化物質です。腸粘膜細胞を酸化的損傷から保護してくれます。

300mgのビタミンEで、潰瘍性大腸炎患者の結腸粘膜における炎症が減少しました。

ケルセチン

ケルセチンは、抗酸化、抗炎症物質を含むフラボノイドです。腸のバリア機能を強化します。ヒスタミン放出を抑制することで腸の炎症をおさえますし、TNFαなど炎症性サイトカインの産生を阻害することも示されています。

N-アセチル-L-システイン

強力な抗酸化作用を持つグルタチオンの前駆体であり、抗酸化作用が期待できます。 実際に動物における腸管虚血再灌流実験でのリーキーガットを防ぎました。

亜鉛

粘膜修復に重要な栄養素も必須です。亜鉛は細胞の増殖に不可欠なミネラルで、特に入れ替わりの激しい粘膜細胞では高い需要があります。 胃腸の細胞保護作用を示し、肥満細胞を安定化させる作用をもっています。

グルタミン

L-グルタミンは、腸粘膜の細胞にとって重要なエネルギー源であり、正常な粘膜構造および機能に必須です。腸粘膜の免疫機構の中心を担う免疫グロブリンAの産生にはグルタミンが必要です。中心静脈栄養にグルタミンを追加すると、人では腸の透過性亢進を防ぎ、動物では腸管関連リンパ組織機能と腸管IgAレベルを維持しました。

ビタミンA

レチノイン酸は腸内のLactobacillus spp量を増加させ、上皮細胞のバリア機能を強化しました。

GLA、DHAおよびEPA

ヒト粘膜上皮細胞の膜リン脂質に取り込まれ、炎症性サイトカインによって引き起こされる透過性亢進を阻害します。

消化酵素

消化酵素の不足や胃腸のpHの不均衡は、消化不良を引き起こし、栄養素の吸収不良、食物不耐性、食物アレルギー、自己免疫状態、細菌の過増殖、胃腸の不快感の徴候や症状につながる可能性があります。また消化酵素はミネラルの生体利用率を高めます。

乳酸菌

プロバイオティクスは、有益な腸内微生物叢を維持または回復させ、胃腸障害を予防または治療するのに役立ちます。プロバイオティクスのサプリメントを摂取すると腸の健康を改善することができます。

ラクトバシルスアシドフィルス、ロンガム等の乳酸菌を含む発酵乳を4週間飲んだ過敏性腸症候群患者は、飲まない人に比べて小腸の透過性が有意に低下し、病状も軽減した

半年間プロバイオティクスを飲んだ子供は、飲まない子供に比べて湿疹の発生率が有意に低かった

アトピー性皮膚炎の子供に6週間乳酸菌を摂らせたら、胃腸症状、ラクツロース対マンニトール比共に有意に改善した

食物繊維

線維は腸粘膜の正常なバリア機能を維持するのを助けてくれます。水溶性繊維は、微生物叢によって発酵され、有益なビフィズス菌の増殖を促進します。もちろん不溶性食物繊維も正常なバリア機能を維持するのに役立つことが示されています。

結腸微生物叢による食物繊維の発酵は、酪酸を含む腸短鎖脂肪酸の主要な供給源となります。酪酸は、腸上皮細胞にとって重要なエネルギー源であり、腸内環境で重要な役割を果たしています。酪酸塩は、炎症を抑制し、酸化ストレスを軽減し、結腸粘膜の正常なバリア機能を維持してくれます。