多くの書籍や海外のニュースでトランス脂肪酸の害が注目され、マーガリンがご自宅の冷蔵庫に入っている人は減ってきているのではないでしょうか。

マーガリンがご自宅にまだあるという人も、この記事をご覧いただければなぜ体に悪いのかがおわかりいただけるでしょう。ここでは日常に溢れているトランス脂肪酸の害と、体にいい油の選び方のポイントを説明します。

そして、油脂には様々な種類がありますが、なぜ「ココナッツオイル」は健康に良いと健康雑誌やメディアでも話題になっているのかについても触れていきたいと思います。

今日からあなたも、良い油と悪い油の見分け方がわかるようになり、油の概念が変わっていくこと間違いありません!

トランス脂肪酸とは

油脂を食品産業で使いやすく、安定した油にする目的として「水素」を添加します。その際に生成される油脂が「トランス脂肪酸」です。本来は「腐敗しやすい生鮮食品」である植物油を日持ちのする、「不自然な油」として製造されています。

※トランス脂肪酸には天然由来(動物の胃の中で作られる)ものと工業的に作られたものがあります。そのため、肉類や乳製品の中にもわずかながら、トランス脂肪酸は含まれます。

トランス脂肪酸で有名な食品が「マーガリン」や「ショートニング」です。マーガリンやショートニングの原材料は植物油です。

本来植物油は常温で「液体」なのですが、保存に適した形に変えるため「水素」を添加し、「固体油」へと変身させます。

植物油や魚油に多い「不飽和脂肪酸」は酸化しやすく(つまり腐りやすい)日持ちしません。その植物油をマーガリンに加工してしまえば、いつまでたっても腐らない食品が出来上がるのです。

カビの生えないプラスチック食品

マーガリンは「プラスチック食品」とも呼ばれています。この呼び名を考えたのは、アメリカの研究員なのですが、マーガリンを顕微鏡で見たときに、プラスチックと同じような構造をしていることに気が付いたからだそうです。

また、アメリカの研究では、ファーストフード店のフライドポテトを永遠に放置していても、カビが全く生えなかったそうです。

また、アメリカの研究では、ファーストフード店のフライドポテトを永遠に放置していても、カビが全く生えなかったそうです。

つまりプラスチックのように形状をキープしたままということです。時間がたってもおいしいフライドポテトは、常温で固体になる「ショートニング」をつかってポテトを揚げているのではと解説していました。

この実験から、トランス脂肪酸が「プラスチック食品」と言われる理由はうなずけるかと思います。

トランス脂肪酸の害

人間の60兆個と言われる細胞一つひとつが健康であるかどうかのカギは「細胞膜」にかかっています。なぜならば、「細胞膜」は酸素や栄養素の受け渡し、情報伝達物質の信号をおくる、老廃物を排泄するなどの重要な役割を担っているからです。

そしてこの「細胞膜」の構成成分が脂となります。良い脂で構成された細胞膜は細胞膜本来の正しい機能を果たします。

しかし、悪い脂で構成されてしまった細胞膜は、栄養をとどけたり、情報伝達物質の信号をおくったりすることが出来なくなり、細胞自体の機能が弱くなってしまうのです。

悪い脂を摂りすぎると、脳細胞にとくに良くないと言われています。簡単に表現してしまえば、「脳みそが硬くなる」のです。よく柔軟な発想ができる人のことを「頭が柔らかい」というのは一利あるのかもしれません。

つまり、お肉などに多い飽和脂肪酸ばかりの食事では細胞自体が硬くなってしまいますし、トランス脂肪酸のような油で細胞膜が構成されてしまえば、もっと恐ろしいことに細胞としての機能はなくなってしまうわけです。

ここで、上記で出てきた「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」について解説していきます。

油脂の種類

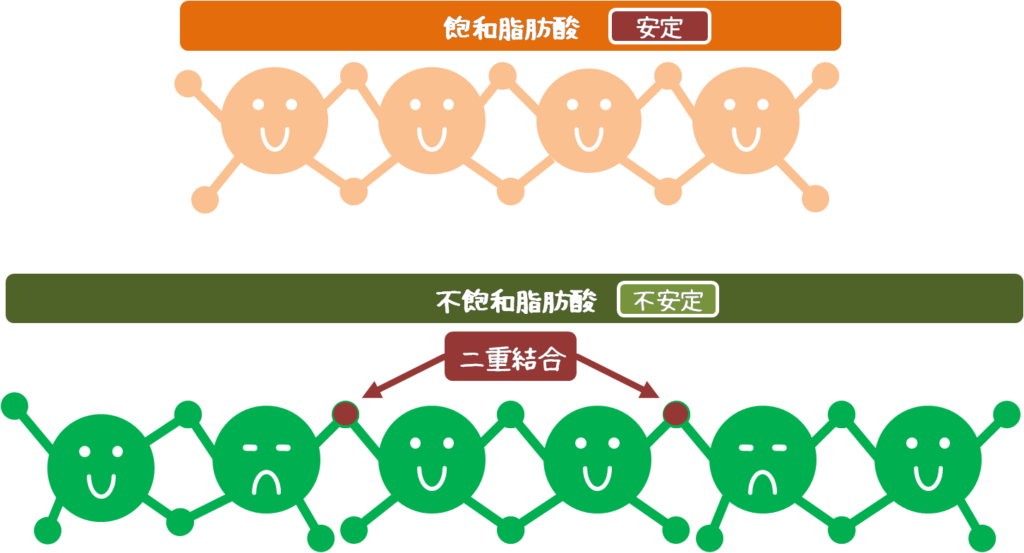

油脂には大きくわけて、「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2つがあります。

よく勘違いされている人がいるのですが、これら油脂の種類の違いは動物由来・植物由来というような分け方ではありません。

「飽和脂肪酸」は二重結合をもたず、「不飽和脂肪酸」には二重結合があるという構造上での違いで分類しています。

イメージを絵にすると・・・

●「飽和脂肪酸」二重結合なし=安定

友達同士が両手・両足でつながっているため、強固な絆で離れない

●「不飽和脂肪酸」二重結合あり=不安定

両手はつながっているが、一部の仲の悪い友達同士の片足はつながっていないので、ぶらぶら足を動かすことができる。

つまり、「飽和脂肪酸」は安定した硬い油で、「不飽和脂肪酸」は不安定な軟らかい油というわけです。そのため、「不飽和脂肪酸」は酸化が進みやすく、日持ちがしないため、加工食品として使いやすい油となるよう「水素」というオモリで固定して、身動きが利かないように変身させてしまうのです。これが不自然な硬化油といわれる「トランス脂肪酸」です。

飽和脂肪酸

飽和脂肪酸はお肉に多く含まれます。

飽和脂肪酸はお肉に多く含まれます。

お肉、バター、ラード、ココナッツオイルが当てはまります。ココナッツオイルは植物ですが「飽和脂肪酸」の仲間になるのです。

飽和脂肪酸は常温で「固体」という特徴があります。人より体温の高い動物、牛、豚、鶏の体内で溶けていた脂は常温(15~20度、夏であれば30度)ですと固まります。

バターが良い例です。温めて溶けたバターは、冷蔵庫にいれると再び固まります。それが人間の体内でも同様のことが起きるので、肉やバターの摂りすぎは、血液をドロドロにすると言われているのです。

ココナッツオイルの効果

また少し、特殊なのがココナッツオイルなどの中鎖脂肪酸です。「飽和脂肪酸」の仲間であるココナッツオイルも常温で「固体」です。

また少し、特殊なのがココナッツオイルなどの中鎖脂肪酸です。「飽和脂肪酸」の仲間であるココナッツオイルも常温で「固体」です。

なのに、なぜココナッツオイルは健康に良いと健康雑誌やメディアでも取り上げられているのでしょうか?

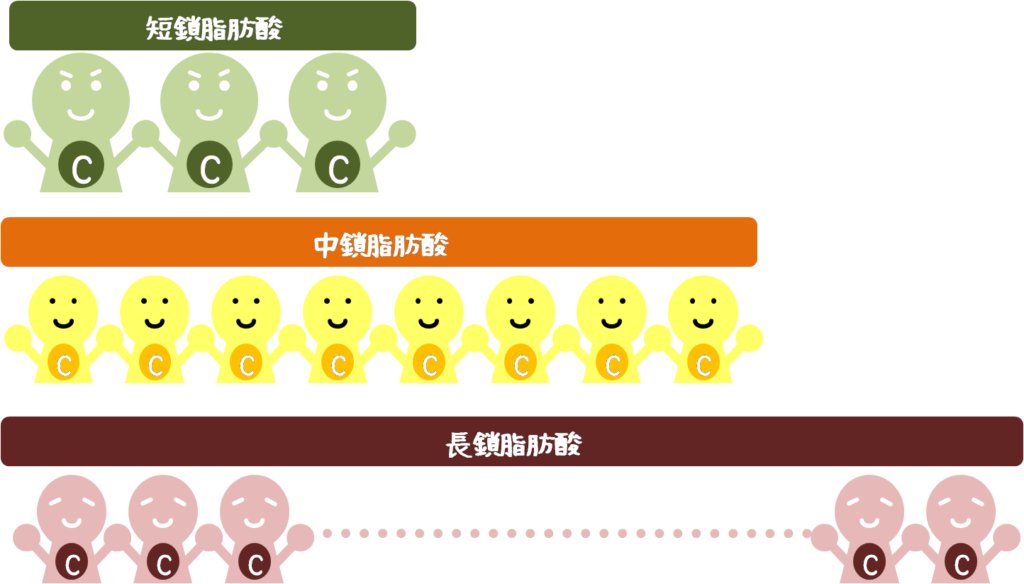

飽和脂肪酸は、炭素の数(以下の図:友達の数)によって、多い方から「長鎖脂肪酸(14個以上)」「中鎖脂肪酸(6-12個)」「短鎖脂肪酸(2-4個)」と分類しています。

「中鎖脂肪酸」や「短鎖脂肪酸」では鎖が短いため、効率よくエネルギーになりやすい特徴があります。

そのため、今話題となっているココナッツオイルはダイエットによいと言われているのです。(※正しくは糖質制限する際に一般的にココナッツオイルを摂りますが、減量効果は糖質制限によるものです。ココナッツオイルはぶどう糖に代わってエネルギー源となるケトン体に素早くなれます。糖質制限ケトン食の記事はこちら)

ココナッツオイルに含まれる中鎖脂肪酸はアルツハイマー型認知症にも効果があるという研究もあります。

さらにココナッツオイルには抗菌殺菌作用もありカンジタ菌(カンジダ菌)の対策にもおすすめできる油です。

カンジタ(カンジダ)除菌中の食事療法で避けるべき食品と食べてよい食品の見極め方

ココナッツオイルの脂肪酸組成は、ほぼ「中鎖脂肪酸」です。

バターにも「短鎖脂肪酸」や「中鎖脂肪酸」は含まれますが、割合はたった数パーセントにすぎず、「長鎖脂肪酸」であるパルミチン酸・ステアリン酸で脂肪酸組成のほとんどを占めています。

「中鎖脂肪酸」や「短鎖脂肪酸」で効率のよいエネルギーを期待したい方はバターではなく、ココナッツオイルを選ぶようにしてください。

不飽和脂肪酸

「不飽和脂肪酸」は植物や魚に多く含まれる油です。

先ほど、不飽和脂肪酸には二重結合があるとお話ししましたが、この二重結合の数が一つとなる油を「一価不飽和脂肪酸」、それ以外の油を「多価不飽和脂肪酸」と分類します。

「一価不飽和脂肪酸」の代表的な油が「オリーブオイル」などに含まれるオレイン酸(オメガ9)です。オレイン酸は二重結合が一つしかないので、不飽和脂肪酸の中では、酸化しにくい油です。そのため、加熱調理に使うならオリーブオイルがおすすめと言われています。

オメガ3やオメガ6、オメガ9と呼び名がある不飽和脂肪酸ですが、これらは二重結合が何番目にあるかで分類しています。例えば3番目に二重結合がある油をオメガ3といいます。

不飽和脂肪酸の種類

●オメガ9

オレイン酸:オリーブオイル、(菜種油)、(ひまわり油)、(米油)

●オメガ6

リノール酸:グレープシードオイル、ゴマ油、コーン油、大豆油、紅花油、

(菜種油)、(ひまわり油)、(米油)など

γ-リノレン酸:月見草油、麻の実油、母乳

●オメガ3

α-リノレン酸:あまに油、えごま油、しそ油、グリーンナッツオイル(サチャインチ)

EPA・DHA:魚油(青背魚)

※菜種油、米油にはオメガ6とオメガ9がまんべんなく含まれています。

また、ひまわり油は品種改良により、オレイン酸が多く含まれるように変わりました。

イヌイット人・アザラシ油の研究

世界一の高脂肪食といわれるイヌイット人と、同じく高脂肪食のデンマーク人の心疾患などの発生率を調べた有名な研究があります。

イヌイット人の住む地域では野菜や穀物が採れない北極のため、EPADHAが豊富なアザラシを多く食べています。

一方、デンマーク人は肉やバターなどを中心とした、いわゆる欧米型の食事でした。結果はご存知の方が多いかと思いますが、後者の欧米型の高脂肪食の方が心臓疾患、その他生活習慣病が多く、イヌイットではほとんどの疾患が少ないということがわかりました。

(※ただし、イヌイット人の食事では野菜などのアルカリ性の食品を摂らず、動物性(アザラシ)の酸性食品ばかりを摂っているため、骨粗しょう症などの病気が増加しますので、決しておすすめできる食事とは言えません。)

つまり高脂肪食ということが問題になるのではなく、

EPADHA、α-リノレン酸などの良質な油をどれだけの割合で摂取できるかが重要となるのです。

では、悪い油を大量に摂っていたとしても、良い油(EPADHA、α-リノレン酸)も摂っていれば、問題はないかというと、そうでもありません。

炎症を引き起こす減らすべき油とは

私たち日本人は「リノール酸」過多の食生活です。この「リノール酸」を多く摂ると炎症が引き起こされます。それは、「リノール酸」が代謝されるとアラキドン酸を経て、炎症を引き起こす生理活性物質(プロスタグランジンなど)というものが生成されるからです。

反対に、「α-リノレン酸」や「EPA・DHA」などのオメガ3系の油には、炎症を抑える働きがあります。このオメガ6系とオメガ3系の油はバランスが大事になります。

[wc_box color=”secondary” text_align=”left” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””]平成27年国民健康・栄養調査報告の結果

年代によってもバラつきはありますが、オメガ6系油とオメガ3系油の摂取比率は約5:1です。

(参考: 厚生労働省 平成27年国民健康・栄養調査報告)

しかしこの報告は平均値であり、偏食や外食ばかりの人はこの比率より、オメガ6がもっと多くなるはずです。

出来るだけオメガ6系の「リノール酸」の油を減らし、オメガ3系の油を増やしていく努力をしましょう。ちなみに、同じオメガ6系でも月見草オイルなどの「γ-リノレン酸」はアトピーに良いという報告もありますので例外です。

また、炎症につながる「アラキドン酸」はお肉や卵に多く含まれますので、お肉や卵の過剰摂取にも気を付けましょう。

海外でのトランス脂肪酸に対する規制

●含有量等の規制措置を実施(国・地域によっては表示義務を含む)

デンマーク 、ニューヨーク市/カリフォルニア州 、スイス 、オーストリア 、カナダ、シンガポール 、米国●トランス脂肪酸含有量の表示を義務付け

韓国 、中国 、台湾 、香港●自主的な低減措置を実施

EU 、英国 、フランス 、オーストラリア・ニュージーランド

これだけ多くの諸外国ではトランス脂肪酸含有量の表示の義務付けや、トランス脂肪酸の使用量を減らすといった働き掛けが積極的に行われています。

しかし日本は特にトランス脂肪酸の表示義務はありません。

「日本人の食事摂取基準(2015)」では、飽和脂肪酸、オメガ6・オメガ3については摂取基準を定めていますが、「トランス脂肪酸」について、上限量など基準は定められていません。

(参考:厚生労働省 「日本人の食事摂取基準(2015)」)

このことからいえることは、日本は海外と比べてトランス脂肪酸の規制がなく、トランス脂肪酸が入っていてもわかりにくい現状となってしまっています。

だからこそ、良い油の選び方とトランス脂肪酸の見分け方を知る必要があるのです。

体にいい油の選び方 5つのコツ

日ごろから意識して摂っていただきたいオメガ3の油。α-リノレン酸が豊富に含まれるあまに油やえごま油、グリーンナッツ油がおすすめです。しかし、選び方にコツがあります。

その1「遮光瓶」

良い油ほど酸化が進みやすく、熱・光に弱いです。不飽和脂肪酸の二重結合の数が多ければ多いほど不安定になるためです。

安価なオメガ3油ですと、透明瓶にはいっていることもありますので、必ず「遮光瓶」を選びましょう。

その2「化学溶剤不使用」

安価な一般的なサラダ油には、ヘキサンなどの化学溶剤を使用して油を抽出しています。そのわけは、効率よく大量の油を抽出するためです。一番搾り以外のオイルですと、「化学溶剤」を使って無駄なく油を抽出しようとしています。

その後、高温で溶剤を気化させているとは言うものの、この溶剤は残ってしまうことがあるそうです。

その3「一番搾り」

「一番搾り」ではない油には化学溶剤を用いて、油を大量に抽出していることがほとんどです。「一番搾り」のオイルですと「化学溶剤」を使う必要がなくなります。

その4 「コールドプレス製法」

繰り返しになりますが、不飽和脂肪酸は熱に弱いです。ですから、低温(30度以下)で抽出していく製法の「コールドプレス製法」を選ぶことがポイントです。この製法が、栄養も豊富で安全である油となります。

その5「有機JAS認定」

安心安全な「有機JAS認定」の表記のある油を選びましょう。

「有機JAS認定」:農薬や化学肥料などの化学物質を使用していない有機食品として、認定機関が検査し規格に適合した商品に与えられます。

この5つのポイントは、ココナッツオイルなどのその他油を選ぶ際にも参考になります。

油脂を含む食事で気を付けるべき4つのポイント

ポイント① 「植物性油脂」の表示

加工食品のトランス脂肪酸は「植物性油脂」や「植物油」と名前を変えて入っています。

クッキー、チョコレート、スナック菓子、菓子パンなど安価な菓子類にはほとんど入ってしまっています。

アメリカなどでは「トランス脂肪酸フリー」ときちんと表記されていますので、私はiherbというアメリカの食品・サプリメント通販サイトで、選ぶ際の参考にしています。

ナッツ類にも、「植物性油脂」や「植物油」が入っていることがありますので、選ぶ際には表記を必ず確認してください。

ナッツやドライフルーツは無添加・食塩なし・砂糖なしのものを選びましょう。原材料名が「アーモンドのみ」「プルーンのみ」となっていれば、余計なものは入っていないということになります。

他には市販のドレッシング、マヨネーズにも「植物性油脂」や「植物油」としか表示されていませんが、同じくこちらもトランス脂肪酸です。

他には市販のドレッシング、マヨネーズにも「植物性油脂」や「植物油」としか表示されていませんが、同じくこちらもトランス脂肪酸です。

コーヒー用ミルク(コーヒーフレッシュ)もトランス脂肪酸含有の食品となります。本来の乳製品ですと腐敗してしまいますので、喫茶店のテーブルに長時間置いておくことは出来ません。そのため、便利で保存がきくコーヒー用ミルクが製造されています。

このコーヒー用ミルクには牛乳や生クリームが入っておらず、「植物性油脂、砂糖、乳化剤、pH調整剤、香料」

というような成分となっています。香料でミルク風味を演出しているわけです。(※乳製品入りのコーヒー用クリームもあります)

余談ですが、「フライドポテト」や「ポテトチップス」は、トランス脂肪酸以外にも、発がん性物質の「アクリルアミド」も問題になります。

「アクリルアミド」とは、食品中に含まれるアミノ酸と糖が高温加熱により反応(アミノカルボニル反応)して生成されるものです。揚げ物なのど高温加熱でとくに生成されます。

国際がん研究機関( IARC : International Agency for Research on Cancer )による発がん性分類において、人に対する発がん性の証拠は不十分だが、動物実験における発がん性の証拠は十分にあることから、アクリルアミドは2A(人に対しておそらく発がん性がある)に分類されています。

出典:厚生労働省加工食品中アクリルアミドに関するQ&A

ポイント② 油の酸化に注意

外食などの大量調理で使われている「一斗缶の油」も、トランス脂肪酸です。

もともと、安価なサラダ油は製造段階でトランス脂肪酸が生成されています。そこに追い打ちをかけて、揚げ物など高温加熱での調理によりさらにトランス脂肪酸が増えてしまいます。

植物油の加熱により微量ではあるが、トランス脂肪酸が生成される報告があります。

参考:日本におけるトランス脂肪酸問題

水素添加により工業的に作られるトランス脂肪酸よりは、高温加熱で生成されるトランス脂肪酸は少ないようではありますが、できる限りトランス脂肪酸の量は減らしたいです。たとえ一回あたりのトランス脂肪酸が少量であったとしても、頻食していれば過剰摂取になってしまいます。

トランス脂肪酸量を減らすための、おすすめの調理法がありますので、頭に入れていただければと思います。

「生、ゆでる、煮る、蒸す」つまり和食で良く使う調理法がベストということです。

あまに油やえごま油は、サラダや出来上がった料理の上にかけるなど必ず「生」のままで使いましょう。何度も繰り返しになりますが、α-リノレン酸はとくに酸化が進みやすいので、高温で加熱してしまえば恐ろしいことになってしまいます。

しかし、グリーンナッツオイル(サチャインチ)は熱に強いため、揚げ物以外であれば加熱調理にも使用可能です。

そして、ナッツなどの食べ残しで保存するときは、密閉して冷蔵庫保管にしましょう。やはり、油の酸化を防ぐためです。

油の酸化とは

油脂性食品は長期にわたって保存しておくと、空気中の酸素、湿気、熱、光、金属イオン、微生物あるいは酵素などの作用によって、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値を減ずる。油脂成分が変化した食品は栄養価値の低下を伴い、さらに酸化が進むと毒性を示すようになる。

出典:サンコー商事HPより

ポイント③ 抗酸化食品をとる

自然の油には、もともと抗酸化成分であるビタミンEが豊富に含まれています。しかし安価な油は、白砂糖のように精製されてしまい、大事な栄養素はほとんど残っていません。

魚油やあまに油を摂る際は、抗酸化作用の強いビタミンやポリフェノール類も一緒に摂るように心がけましょう。ごまに含まれるセサミンやビタミンEは油の酸化を防止します。

ビタミンCは直接的に油の酸化を防止するわけではないのですが、ビタミンEをサポートしたりと抗酸化成分はお互いに助け合いながら働くので、いろいろな野菜などから抗酸化成分のビタミンやポリフェノールを摂取しましょう。

ポイント④ 魚油のとり方

EPADHAは青背魚のいわし、さば、さんまに多く含まれます。

マグロの脂身にもEPADHAが豊富に含まれますが、常食するのはおすすめできません。なぜならば、マグロなどの大型魚には水銀の問題があるためです。

また、青背魚であっても長期間冷凍保存されていたものは、油の酸化に注意した方が良いかもしれません。冷凍庫であっても少しずつ油の酸化は進んでいます。

どんな種類の油を摂るかが、体細胞の機能を決めると言っても過言ではありません。

若々しい健康的な体を手に入れるために、皆さまには賢く油を選択できるようになっていただけたら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※本記事の内容は、医学的治療に置き換わるものではありません。個人的にお試しになり健康被害が生じても、