宮澤医院には発達障害のお子様が多く来院されます。多くの保護者の方からのご相談は、多動がある、人と目を合わすことができない、集団行動がままならないなどです。

発達障害の治療は「食べ物」が一番の柱であり、いかに「有害な食べ物」を除去できるかが重要となります。この「有害な食べ物」とはいくつかありますが、以下を読み進めていただければ理由も含めて納得ができることかと思います。

この記事では、発達障害のお子様のための食事をなるべくわかりやすくご紹介させていただきます。またこれから妊娠を望んでいるプレママにもご参考にして頂ければ幸いです。

有害な食べ物を取り除く

腸の負担になる食べ物

発達障害のお子様のほとんどは腸に問題を抱えています。なぜこれほどまで腸が大事になるのでしょうか。

人は食べ物を食べると、唾液や胃液、膵液から消化酵素を出します。消化酵素により食べ物が分解されて、腸粘膜より吸収されます。吸収された栄養素は血液を通り、細胞に運ばれて、最終的に各組織の材料となるのです。

人は食べ物を食べると、唾液や胃液、膵液から消化酵素を出します。消化酵素により食べ物が分解されて、腸粘膜より吸収されます。吸収された栄養素は血液を通り、細胞に運ばれて、最終的に各組織の材料となるのです。

腸が悪いと、栄養素をしっかりと吸収することができません。

しかし、発達障害のお子様の場合は「消化酵素」の不足をはじめ、何らかの消化機能に異常がみられる事が多くあります。消化酵素が不足していると食べ物を分解することが難しくなり、未消化の食べ物が腸に刺激となり、腸に炎症を引き起こします。ひいてはリーキガット症候群になってしまう可能性もあります。(リーキガット症候群については下記にて解説します)

特にたんぱく質は、脂質や糖質と比べて分解しにくく、未消化になることが多くあります。

たんぱく質の中でも、とくに分解されにくく、腸に炎症を起こすと言われているのが「グルテン」と「カゼイン」です。「グルテン」は主に小麦製品、「カゼイン」は主に乳製品に含まれています。詳細はこちらの記事をご覧ください。

・グルテンフリーの食事療法

・カゼインフリーの食事療法

ただし、「グルテン」と「カゼイン」以外の未消化たんぱく質でも腸に炎症を起こすことはあります。

ペプチドが腸を傷つける

胃から分泌されるペプシンノーゲンに、「胃酸」が加わると「ペプシン」という消化酵素が出来上がります。「胃酸」の量が少ないと「ペプシン」も減ってしまいます。

(ほとんどの日本人では胃酸が不足しているそうです。)

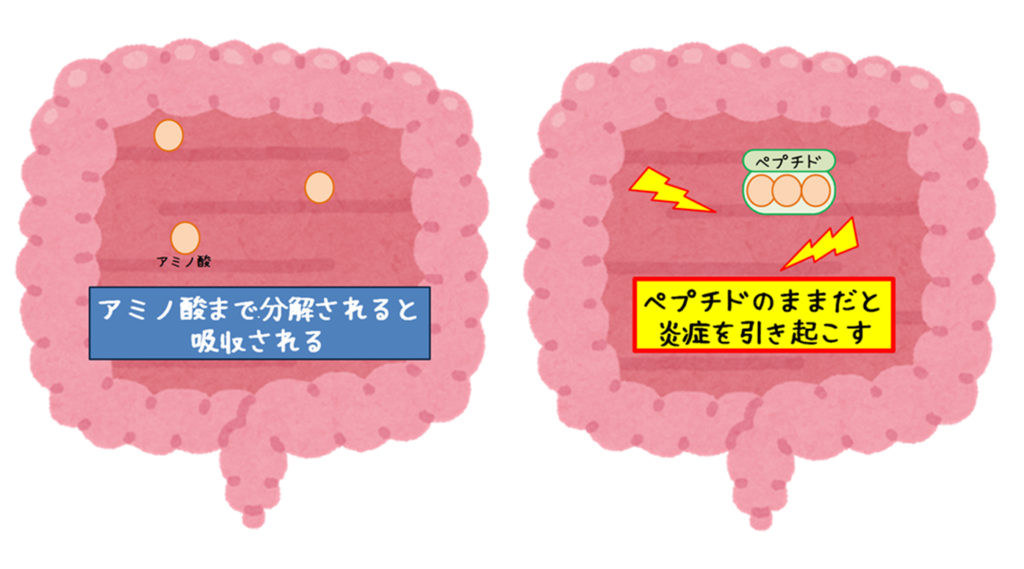

食事をしてたんぱく質が胃に入ると「ペプシン」の働きで、アミノ酸が数個つながって構成される「ペプチド」に分解されます。そのあと「ペプチド」は小腸に移動して、「ペプチダーゼ」などの酵素の働きで最小単位の「アミノ酸」にまで分解され、小腸の粘膜より吸収されていきます。

しかし、胃酸不足や消化酵素不足の人は、「アミノ酸」にまで分解ができずに、「ペプチド」として腸粘膜に傷をつけるのです。「アミノ酸」より分子の大きい「ペプチド」は小腸にとって刺激となります。

このような未消化の食べ物が次々に腸粘膜に傷をつけていくことで、しだいに腸粘膜の網目が粗くなり、ついにはアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)や有害物質、毒素を血液中に通してしまうことになります。これをリーキーガット症候群(腸漏れ症候群)といいます。

・リーキーガット(腸漏れ)症候群の食事について

また、「ペプチド」のような未消化のたんぱく質が腸内にあふれていることで、これらは腐敗し腸内の悪玉菌を増やしてしまうことにつながり、ますます腸内環境が悪化していきます。

赤ちゃんの腸は未成熟

お子様の場合、「離乳食の開始が早いこと」が上記のような、未消化の食べ物による問題を起こしています。

生後間もない赤ちゃんは、母乳や乳児用ミルクを分解する酵素しか分泌されていません。赤ちゃんが母乳以外に含まれるたんぱく質を分解できる酵素が十分に分泌されてくるのは、生後1年ほどたってからだそうです。

しかし、生後5か月頃から離乳食を開始すると、消化能力や小腸の粘膜が未成熟な赤ちゃんにとっては大変な負担になります。

またIgGのフードアレルギー検査を行った際に、多くの食品で反応が見られる場合は、腸の粘膜が弱くなっている目安にもなります。

お子様の消化力によって、消化酵素のサプリメントを与えると、腸内環境がよくなることが大いにあります。

とくにIgG検査で反応している食品に関しては、頻度を減らしたり、ローテーションにして対応することをおすすめします。IgG検査は遅延型アレルギーを調べる検査となりますので、IgEアレルギー (即時型)のように完全に制限してしまうのも、成長期のお子様にとってはよくないことです。腸の粘膜が丈夫になっていけば、IgG検査で反応する食品数も自然と減っていきます。

まずは、腸をよくするための食事を考えていきましょう。

腸に炎症を起こしたり、リーキーガット症候群(腸漏れ)を引き起こしたりする原因は、未消化のたんぱく質だけではありません。

「カンジタ菌(カンジダ菌)」による腸内環境悪化もあります。

「カンジタ菌(カンジダ菌)」による腸内環境悪化もあります。

「カンジタ菌」に関しても、こちらの記事をお読みいただければと思います。(こちら)

発達障害のお子様は「カンジタ菌(カンジダ菌)」が増殖していることが多いようです。

またカンジタ菌の産生するアルコールやホルムアルデヒドなどの毒素が、神経を刺激して発達障害の症状をひどくしていることもあります。

まずは、カンジタ菌の栄養源となる「糖質」を抑えること、出来る限り「砂糖」は摂らないようにすることが重要になっていきます。

ただし、糖質を抑えるといっても主食のお米を抜くようなことは絶対にしてはいけません。

パンや麺の小麦を使ったメニューは作らず、お米を中心とした食事内容にしましょう。

神経を興奮させる食品

グルタミン酸ナトリウム

「グルタミン酸ナトリウム」という、うま味調味料として使用している食品添加物があります。「調味料(アミノ酸)」などのような表記がほとんどのため、なかなか「グルタミン酸ナトリウム」の存在に気が付かない方もいるかと思います。

「グルタミン酸ナトリウム」という、うま味調味料として使用している食品添加物があります。「調味料(アミノ酸)」などのような表記がほとんどのため、なかなか「グルタミン酸ナトリウム」の存在に気が付かない方もいるかと思います。

「グルタミン酸ナトリウム」はグルタミン酸というアミノ酸から作られた化学調味料です。この「グルタミン酸ナトリウム」には中毒性があり、「おいしい」という感覚を脳に与えてしまいます。

ですから、「グルタミン酸ナトリウム」入りのカップ麺や加工食品ばかりを食べていると、やがて本物の味がおいしいと感じなくなり、ますます化学調味料入りの食品しか食べないということになっていってしまいます。

ただ、「グルタミン酸」というアミノ酸は天然の食材に普通に含まれているうま味成分なので、決して「グルタミン酸」が悪者というわけではありません。

グルタミン酸のうま味成分が含まれている食品で一番有名なのは「昆布のお出汁」です。

主に野菜や海藻などの植物、チーズに含まれています。小麦にも多く含まれます。

また、私たちの体内でのグルタミン酸は、脳内ネットワークの重要な役割を担っていて、興奮 を高めたり、記憶力に関係していたりと、なくてはならない神経伝達物質なのです。

を高めたり、記憶力に関係していたりと、なくてはならない神経伝達物質なのです。

しかし、発達障害のお子様にとって、この「グルタミン酸」を外から摂ることは、好ましくはありません。なぜならば、発達障害のお子様の脳内ではもともと「グルタミン酸」が多く出過ぎてしまっているといわれています。それにより、突出した記憶力や並外れた頭脳を持つような自閉症のお子様も中にはいます。

さらに、本来であれば「グルタミン酸」は「ギャバ」という神経伝達物質に変換されます。しかし不思議なことに過剰すぎる「グルタミン酸」は、「ギャバ」への変換が抑制されてしまうそうです。

「ギャバ」は発語や会話能力に関係する神経伝達物質です。

ですから、発達障害のお子様の中には言葉の発達に遅れがみられることがあるようです。

つまり「グルタミン酸ナトリウム」の食品添加物は摂らないようにしないといけません。

・出汁入り味噌や醤油

・即席のおだし(顆粒タイプ・パックタイプ・液体タイプ)

・合わせ調味料(簡易調理のレトルト調味料)

・白だし、昆布だしなどの市販の出汁

・ポン酢や麺つゆ、ドレッシングなどの調味料

・インスタントの味噌汁

・カップラーメンなどのインスタント麺

・○○のたれ (市販の焼肉・生姜焼きのたれなど)

・レトルトや冷凍食品

上記の食品はパッケージを疑って確認するように習慣づけてみてください。

市販の出汁であっても、無添加だしも販売されていますので、お忙しい方は利用してみても良いかと思います。また、時間があるときに、出汁をまとめてとり、ホーロー容器等に入れて冷凍保存するのもおすすめです。

ただ、外食をしてしまうと化学調味料を使っている可能性は高いので、できるだけ自炊をおすすめします。無添加のこだわりレストランやお惣菜屋さんも中にはあるので、そういったお店を利用してみるのも手です。

もし天然の食材も避けることをお考えの方でしたら、なるべく出汁はかつおや煮干し、骨付き肉の出汁から「イノシン酸」を、干し椎茸から「グアニル酸」、あさりなど貝から「コハク酸」のうま味を料理に使うのも良いかと思います。

まずは、化学調味料と小麦(グルタミン酸が多い)をさけることを優先して、それでも反応が悪いのでしたら、海苔、トマト、白菜、ほたて貝などを控えめにするなどの対応をしていけばいいでしょう。

野菜や海藻などの天然の食材を避けるというよりは、うま味調味料が含まれる加工品をとらないことの方が「グルタミン酸」の害は減らせます。

天然食品中のグルタミン酸含有の参考文献 https://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0216.html

野菜や海藻は毎日同じものを続けてとらずに、バランスよく食べさせてあげてください。

アスパラギン酸

発達障害のお子様は特に、「アスパルテーム」という人工甘味料に気を付けなければいけません。「アスパルテーム」は「アスパラギン酸」と「フェニルアラニン」というアミノ酸から作られた合成の甘味料となります。

発達障害のお子様は特に、「アスパルテーム」という人工甘味料に気を付けなければいけません。「アスパルテーム」は「アスパラギン酸」と「フェニルアラニン」というアミノ酸から作られた合成の甘味料となります。

ここで問題になるのが「アスパラギン酸」というアミノ酸です。

「アスパラギン酸」は「グルタミン酸」同様、脳内の神経伝達物質として働いていて、神経を興奮させる作用があります。

「アスパラギン酸」はその名の通り、アスパラガスから発見されたアミノ酸です。アスパラガスのほか、大豆などの豆類やかつおなどに含まれています。

「アスパラギン酸」に関してもやはり、食品添加物・人工甘味料(アスパルテーム)としての摂取を制限していき、天然の食材はバランスよく食べるようにしましょう。

また人工甘味料の害には様々あります。詳しくはこちらの記事をご覧いただければと思います。(こちら)

その他、有害になるもの

その他、有害になるものとしては、水銀(魚、アマルガム、ワクチン)、調理器具のアルミや銅、プラスチック容器・ラップ、ペットボトルなどの成分も有害になります。

また妊娠期のお母さんの水銀の暴露量もへらすことが重要になります。母親の胎内にいるとき、授乳時期に被ばくすることが多くあります。

また妊娠期のお母さんの水銀の暴露量もへらすことが重要になります。母親の胎内にいるとき、授乳時期に被ばくすることが多くあります。

ですから、水銀の多いマグロやクジラ、サメ(フカヒレ)などの大型魚は食べない方が良いです。また、小さい魚であっても妊娠を考えている方はなるべく控えた方が良いと思います。

そして、プラスチック容器に入った食材をレンジで温めることはないように、必ず耐熱容器にうつすようにしてください。ラップに関しても同様にレンジで温めることで溶けてしまうことがあるので、気を付けましょう。

そして、プラスチック容器に入った食材をレンジで温めることはないように、必ず耐熱容器にうつすようにしてください。ラップに関しても同様にレンジで温めることで溶けてしまうことがあるので、気を付けましょう。

無添加の安心素材でできたラップも販売されています。使い勝手は悪いですが、安心して使えるのでおすすめです。

ペットボトルやプラスチック容器などに含まれる「環境ホルモン」といわれる物質は、気にすると本当にきりがないくらい世に溢れてしまっています。ですから、あまり神経質にならずに、出来ることから生活を変えていっていただければと思います。

食事療法のまとめ

・砂糖と合成甘味料フリー (詳しくはこちら)

・グルタミン酸ナトリウム(うま味調味料)フリー

・水銀の多い大型魚フリー

・トランス脂肪酸をなるべく減らす (詳しくはこちら)

の5つを柱に、食事を考えていってください。

ただ、小さいお子様に対して上記のことを同時に実践させるのはあまりにも酷です。

ですから、まずは一つずつ行うことをおすすめします。

初めに取り組むことは、「グルテン・カゼインフリー」の食事からです。

初めの2週間はグルテンからスタートして、そのあとカゼインも除去していってください。

おそらく嫌がるお子様もいるかと思います。根気よく、一つ一つ実践していけば、きっとお子様も嫌がらずにかわっていくはずです。

そして、成長期のお子様のエネルギー不足と低栄養には注意しないといけません。

おやつや間食にも工夫が必要になってくるかと思います。

例えば、ココナッツオイルで、焼きリンゴにしたり(嫌いでなければシナモンをかけて)、白玉にさつまいも餡をのせてみてもいいかと思います。これにライスペーパー(米粉とタピオカ粉)で包めばギュウヒのように使えて和菓子が作れます。白砂糖を使わなければ、りんご、さつまいもを摂りすぎない程度での間食も考えて大丈夫です。

例えば、ココナッツオイルで、焼きリンゴにしたり(嫌いでなければシナモンをかけて)、白玉にさつまいも餡をのせてみてもいいかと思います。これにライスペーパー(米粉とタピオカ粉)で包めばギュウヒのように使えて和菓子が作れます。白砂糖を使わなければ、りんご、さつまいもを摂りすぎない程度での間食も考えて大丈夫です。

ただし、加工食品・市販のお菓子が家にあるのでしたら、処分してしまうことをお勧めします。家にあるとお子様は探してしまいますし、加工食品がない環境であれば、自然とそれが当たり前になり、本物の味がおいしいと感じるようになります。

・なるべく家族みんなで同じ食事となるようにする

・幼稚園や保育園、小学校の先生の理解を得ること

・嫌がっていても根気よく実践していく

・焦らずゆっくり進めていくこと

今回お話した食事はお子様の食品アレルギーの有無などによって、制限するべき優先順位も変わっていきます。成長期のお子様だからこそ、敏感に食べ物が影響しています。発達障害のお子様をお持ちの保護者の方へのお願いとなりますが、安易に判断したりすることのないように、まずは専門の医師にご相談いただくことをお勧めいたします。

お役に立てましたら幸いです。

参考文献

●「発達障害の子供では、GABA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4243332/

●「自閉症スペクトラム障害児のためのグルテンおよびカゼインを含まない食事介入の研究」

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406576/

● 発達障害の子どもが変わる食事 ジュリー マシューズ (著)

作成者:松本プロフィール

※本記事の内容は、医学的治療に置き換わるものではありません。個人的にお試しになり健康被害が生じても、